Un titre alléchant, n’est-ce pas ? De la part de cet auteur atypique qu’est Nassim Nicholas Taleb. Regardons comment il se présente lui-même :

« Pour moi, Levantin, Grec orthodoxe, Méditerranéen oriental, citoyen de l’empire romain d’Orient déchu, c’est comme si mon esprit était toujours lié au souvenir de ce terrible jour de printemps, il y a environ cinq siècles, où Constantinople sortit de l’histoire, écrasée sous l’assaut turc, nous abandonnant, sujets perdus d’un empire défunt, minorité extrêmement prospère – mais extrêmement fragile – dans un monde islamique – ou pire encore, minorité encore plus perdue parmi les nationalismes modernes. » (p.88)

Cet esprit drôle et fantasque, parfaitement libre, est devenu trader. Pourquoi un tel métier ? Là encore, il s’en explique lui-même :

« je m’étais lancé dans une carrière de trader et j’étais dans une phase non intellectuelle : j’avais absolument besoin de gagner de l’argent pour rebâtir l’avenir que je venais de perdre avec ma fortune, engloutie par la guerre du Liban (jusque-là, j’avais grandi dans l’idée de vivre confortablement sans rien faire d’autre que méditer, comme certains membres de ma famille depuis deux siècles). Soudain je fus plongé dans un état de précarité financière et redoutai d’avoir à devenir employé d’une société quelconque, qui ferait de moi un esclave en col blanc dépendant de la culture d’entreprise (quand j’entends l’expression « culture d’entreprise », je comprends « médiocrité inefficace »). J’avais besoin d’un compte en banque confortable afin de gagner du temps pour pouvoir réfléchir et profiter de la vie. » (p148)

Nous l’avons compris, un esprit brillant et souple, devenu trader pour gagner suffisamment d’argent et occuper son intelligence subtile à d’autres loisirs fort stimulants…

Dans ce livre, tout pêle-mêle… mathématiques, philosophie, neurosciences et remarques ou anecdotes personnelles amusantes. Une grande liberté de ton et d’agencement des idées, c’est ce qui caractérise ce livre ! D’ailleurs, Taleb revendique cette liberté, envers et contre tout…

« Presque tous les éditeurs m’ont suggéré de modifier la syntaxe de mes phrases (pour « améliorer » mon style) et la structure du texte (au niveau de l’organisation des chapitres) : à quelques exceptions près, je n’en ai pas tenu compte, et j’ai découvert ensuite qu’aucun de mes lecteurs ne jugeait ces changements nécessaires – en fait, je trouve que l’apport de la personnalité de l’auteur (imperfections comprises) rend un texte plus vivant. L’industrie du livre souffrirait-elle du classique « syndrome de l’expert » qui établit des règles générales n’ayant aucune validité dans la réalité ? Après avoir été lu par plusieurs centaines de milliers de lecteurs, j’ai découvert qu’on n’écrivait pas les livres pour les éditeurs. » (p20)

A la fin de son énorme livre – Taleb s’est interdit d’y mettre une quelconque limite – on trouve la liste des notions et références invoquées au fil de son texte, avec ses commentaires et notes de lecture. C’est bien la première fois que je vois ça, réalisé avec un humour et un détachement bien éloignés des ouvrages universitaires.

C’est ainsi que la lecture de ces 400 pages ou presque restent fort distrayante… On rencontre en effet au fil des pages quelques histoires passionnantes :

La lettre mystérieuse :

Vous recevez une lettre chaque début de mois vous prédisant avec justesse l’évolution du marché et de la bourse… vous finissez par investir alors une grosse somme d’argent auprès de cet informateur anonyme qui a fini par gagner votre confiance. Puis, plus rien ! C’était une arnaque. Votre voisin a reçu les mêmes lettres, mais le courrier s’est tari plus vite. Explication ?

« L’imposteur tire au hasard 10 000 noms dans l’annuaire. Il envoie une lettre haussière à la moitié de cette population, une baissière à l’autre moitié. Le mois suivant, il sélectionne les noms des gens à qui il a envoyé la prédiction qui s’est vérifiée : ils sont 5000. Le mois suivant, il recommence avec les 2500 noms restants, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne lui en reste plus que 500. Là-dessus, il y aura 200 victimes. Voilà qu’il ne lui en reste plus que 500. Là-dessus, il y aura 200 victimes. Voilà comment quelques milliers de dollars investis dans des timbres peuvent rapporter des millions. » (p. 181)

Le cancer, les miracles et Lourdes… comment faire des inférences ?

« L’astronome défunt Carl Sagan, ardent défenseur de la pensée scientifique et ennemi juré de la non-science, a étudié les cas des patients dont le cancer guérissait après un pèlerinage à Lourdes et un simple contact avec les eaux sacrées. Il a découvert une chose intéressante : le taux de guérison pour le total des patients était inférieur au taux statistique des rémissions spontanées ! Plus bas que ceux qui ne faisaient pas le voyage à Lourdes ! Un statisticien osera-t-il prétendre que les chances de survie des patients diminuent après le pèlerinage ? » (p.190)

Les pigeons de Skinner

Lorsqu’en 1948, le psychologue Skinner invente un programme aléatoire de distribution de nourriture dans une boite pour pigeons…

« il assista alors à une chose tout à fait extraordinaire : les pigeons se mirent à inventer une « danse de la pluie » extrêmement sophistiquée, dictée par leur mécanique statistique intérieure. » (p.251)

Le tout entrecoupé de réflexions sérieuses !

« Pour l’être humain, tirer des leçons de l’histoire n’est pas une chose naturelle : c’est manifeste quand on considère la suite ininterrompue d’essors et de baisses, suivant la même configuration, qui se sont succédés sur les marchés modernes. […] Je le répète : il n’est pas dans notre nature d’apprendre de l’histoire. Nous détenons suffisamment de preuves pour penser que nous ne sommes pas faits pour le transfert d’expérience par la culture mais par la sélection de ceux qui portent en eux les caractéristiques favorables. Tout le monde sait que les enfants apprennent seulement de leurs propres erreurs. » (p. 83)

On y trouve même la critique d’un livre qui en dit davantage sur son auteur que sur le sujet abordé ! ^^

Le livre « malencontreux » L’esprit millionnaire »…

Le livre « malencontreux » L’esprit millionnaire »…

« Il [l'auteur] y fait remarquer que, sur les mille sujets de son étude, la plupart n’étaient pas des enfants particulièrement brillants ; il en infère que ce ne sont pas les qualités avec lesquelles on naît qui nous font devenir riche, mais plutôt le travail. On pourrait naïvement en conclure à notre tour que la chance ne joue aucun rôle dans le succès. Pour ma part, je dirais de façon intuitive que, si ces millionnaires sont doués de qualités proches de celles de la moyenne de la population, cela signifie (même si cette interprétation est plus dérangeante) que, dans leur cas, la chance a effectivement joué un rôle. La chance est démocratique et touche tout le monde, quels que soient les dons naturels de la personne. L’auteur de l’Esprit millionnaire, lui, aurait remarqué chez les individus qu’il a étudiés des degrés de ténacité et d’endurance au travail différents du reste de la population : autre confusion entre le nécessaire et le causal. Dire que tous les millionnaires sont des travailleurs acharnés et persévérants n’implique pas nécessairement que les travailleurs acharnés et persévérants deviennent des millionnaires. » (p.16-17)

Oui car au fil des pages, Taleb distribue les outils du scepticisme et de l’esprit critique, fournit quelques armes de recul… comme

La règle de Wittgenstein :

« A moins d’avoir confiance en la fiabilité de la règle, si vous utilisez cet objet pour mesurer une table, vous pouvez tout autant utiliser la table pour mesurer la règle. » Autrement dit : « Il existe une méthode de probabilité appelée l’information conditionnelle : à moins que la source soit hautement qualifiée, l’information exprimée en dit plus long sur son auteur que sur son sujet. » (p.243)

La stochastique…

« Le processus stochastique est une référence à la dynamique des événements qui se déroulent au fil du temps. Le terme « stochastique » est un emprunt au grec qui signifie « hasard ». Cette branche des probabilités étudie l’évolution d’événements aléatoires successifs, ce qu’on pourrait appeler les mathématiques historiques. La clef de ce processus est qu’il se réfère au temps. » (p. 77)

Or,

« Nous ne sommes pas faits pour comprendre les probabilités, point sur lequel nous ne cesserons de revenir tout au long de ce livre » (p. 68)

Le mathématicien ? Cet animal curieux !

« le mathématicien est entièrement absorbé par ce qui se passe dans sa tête, alors que le scientifique étudie ce qui se passe en dehors de lui-même. » (p. 60)

Ou bien une note sur les effets secondaires de la mémoire combinée à l’induction :

Le ménage mémoire & induction

« Notre mémoire est une grosse machine qui sert à faire des inférences inductives. Prenez les souvenirs : qu’y a-t-il de plus facile à se rappeler, une série de faits aléatoires juxtaposés les uns auprès des autres, ou une histoire offrant un ensemble de liens logiques ? La causalité est plus aisée à mémoriser. Cela demande moins d’efforts à notre cerveau. Et cela prend moins de place. Qu’est-ce exactement que l’induction ? C’est aller d’un ensemble de faits particuliers vers le général. C’est très commode, puisque le général occupe moins de place dans notre mémoire qu’un ensemble de faits particuliers. Cette compression a pour effet de réduire le degré de hasard apparent. » (p.153)

Finalement, une opinion que je partage à 100% :

« Notre esprit n’est pas vraiment conçu pour comprendre comment fonctionne le monde, mais plutôt pour nous aider à trouver rapidement notre place afin de procréer. » (p. 86-87)

Pas si fou tout de même… A la moitié du livre, l’auteur rassemble ses idées et présente la suite :

« Dans la première partie, j’ai décrit des situations où les protagonistes ne comprennent pas les événements rares. Ils ne semblent accepter ni la possibilité qu’ils se produisent, ni leurs graves conséquences lorsqu’ils adviennent. […] L’objectif de cette deuxième partie est par conséquent plus terre à terre : j’essaierai de rapidement faire la synthèse des différents biais liés au hasard, qui sont traités dans beaucoup d’autres livres.

-

Le biais du survivant : il vient du fait que nous distinguons seulement les vainqueurs, ce qui déforme notre vision des données de base

-

La plupart du temps le succès fulgurant est dû à la chance

-

Nous souffrons d’un handicap biologique : nous sommes incapables de comprendre les probabilités ! » (p.161)

Et il conclut la deuxième partie comme suit :

« Nous allons refermer ce chapitre sur l’idée suivante : je me considère aussi dupe du hasard que n’importe qui d’autre, en dépit de ma profession et du temps que j’ai passé à étudier le sujet. Il existe cependant une différence : je sais que je suis très faible en ce domaine. Mon humanité tendra toujours à me faire échouer : je dois rester sur mes gardes. Je suis né pour me laisser berner par le hasard. C’est ce que nous allons voir dans la troisième partie. » (p.238) Moi, ce ne sera pas par hasard, que je vous conseille le sexy Etienne Klein dans cette interview ! Il y établit les liens subtils entre hasard, causalité et indétermination ! ^^

ou pire : l’attente (naïve ?) d’un rappel, de la mise en application de décisions prises en réunion interminable…

ou pire : l’attente (naïve ?) d’un rappel, de la mise en application de décisions prises en réunion interminable… Devant l’ampleur des désastres, d’une radicalisation d’une partie de la population, des menaces de l’État Islamique, de la montée des théories du complot, le préfet

Devant l’ampleur des désastres, d’une radicalisation d’une partie de la population, des menaces de l’État Islamique, de la montée des théories du complot, le préfet  Et c’est bien la question qui taraude pas mal d’enseignants, beaucoup de collègues qui font des efforts pour éveiller à l’esprit critique (un exemple bien connu, abordé p. 151, Sophie Mazet, auteur du Manuel d’autodéfense intellectuelle, Paris Robert Laffont, 2015). Mais les bonnes intentions suffisent-elles ? N’y a-t-il pas un risque ? Le risque d’engendrer un phénomène de boomerang, de renforcement des croyances complotistes en guise de défense, ou pire : de faire connaître des théories complotistes à des jeunes qui les ignoraient… Comment faire face aux problèmes de croyances ?

Et c’est bien la question qui taraude pas mal d’enseignants, beaucoup de collègues qui font des efforts pour éveiller à l’esprit critique (un exemple bien connu, abordé p. 151, Sophie Mazet, auteur du Manuel d’autodéfense intellectuelle, Paris Robert Laffont, 2015). Mais les bonnes intentions suffisent-elles ? N’y a-t-il pas un risque ? Le risque d’engendrer un phénomène de boomerang, de renforcement des croyances complotistes en guise de défense, ou pire : de faire connaître des théories complotistes à des jeunes qui les ignoraient… Comment faire face aux problèmes de croyances ?

Le dieu de l’ancien testament a certainement hérité des attributs de Baal, un terme générique pour désigner les dieux masculins du Proche-Orient ancien. Le Baal est un roi parmi les dieux et c’est un mâle (p. 34). YHWH est lui aussi présenté sous les traits d’un époux ou d’un amant, soit lorsqu’il séduit Israël, sa fiancée (p. 36) en Os 2, 16-17 ou Jr 2,2, soit lorsqu’il est trahi par Israël qui se vautre dans l’adultère auprès de dieux étrangers…Os 2, 15 ou Jr 3, 6-8.

Le dieu de l’ancien testament a certainement hérité des attributs de Baal, un terme générique pour désigner les dieux masculins du Proche-Orient ancien. Le Baal est un roi parmi les dieux et c’est un mâle (p. 34). YHWH est lui aussi présenté sous les traits d’un époux ou d’un amant, soit lorsqu’il séduit Israël, sa fiancée (p. 36) en Os 2, 16-17 ou Jr 2,2, soit lorsqu’il est trahi par Israël qui se vautre dans l’adultère auprès de dieux étrangers…Os 2, 15 ou Jr 3, 6-8. Pourtant, les premières réformes du judaïsme visant le culte exclusif de YHWH ont eu à cœur d’éliminer celle qui a pu être sa déesse, sa compagne ou maîtresse, Ashera, reine du ciel. Elle est évoquée dans plusieurs passages de la Bible (p. 42), notamment en Jr 44, 17-18, tour à tour chassée du Temple, réhabilitée, regrettée, chassée à nouveau…

Pourtant, les premières réformes du judaïsme visant le culte exclusif de YHWH ont eu à cœur d’éliminer celle qui a pu être sa déesse, sa compagne ou maîtresse, Ashera, reine du ciel. Elle est évoquée dans plusieurs passages de la Bible (p. 42), notamment en Jr 44, 17-18, tour à tour chassée du Temple, réhabilitée, regrettée, chassée à nouveau… T.R. évoque quatre moments où Dieu se montre cruel, notamment par son silence ou ses menaces : le sacrifice loupé d’Abraham, le sacrifice réussi de Jethro (que l’on peut rapprocher de la légende grecque du sacrifice de Iphigénie par Agamemnon), le combat de Jacob et la circoncision de Moïse par sa mère, Zipporah.

T.R. évoque quatre moments où Dieu se montre cruel, notamment par son silence ou ses menaces : le sacrifice loupé d’Abraham, le sacrifice réussi de Jethro (que l’on peut rapprocher de la légende grecque du sacrifice de Iphigénie par Agamemnon), le combat de Jacob et la circoncision de Moïse par sa mère, Zipporah. Plusieurs passages de la bible dépeignent un Dieu guerrier, qui cherche à agrandir son territoire. Or cette figure divine, que l’on retrouve en particulier dans le Livre de Josué, pourrait bien être largement inspirée des Assyriens.

Plusieurs passages de la bible dépeignent un Dieu guerrier, qui cherche à agrandir son territoire. Or cette figure divine, que l’on retrouve en particulier dans le Livre de Josué, pourrait bien être largement inspirée des Assyriens. Quel est alors véritablement le rôle du serpent soi-disant tentateur ? On peut imaginer qu’il obéit aux ordres de dieu ! (p. 97)

Quel est alors véritablement le rôle du serpent soi-disant tentateur ? On peut imaginer qu’il obéit aux ordres de dieu ! (p. 97) Dans la Genèse, Abel et Caïn sont en rivalité : ils font l’expérience de l’inégalité à cause de la préférence de YHWH. Ils font l’expérience de l’arbitraire divin : la vie n’est pas « juste ». C’est en Genèse 4, 7 que le mot « péché » apparaît pour la première fois, et ce n’est pas à propos de la pomme, mais bien à propos de la transgression d’un interdit divin : le vrai péché est de laisser libre cours à la violence. Pourtant, dans les Psaumes, notamment, on trouve non seulement des témoignages de la vengeance divine (Ps 136, v. 1.17-18) mais également des appels à la vengeance (Ps 58, v. 7.11-12)

Dans la Genèse, Abel et Caïn sont en rivalité : ils font l’expérience de l’inégalité à cause de la préférence de YHWH. Ils font l’expérience de l’arbitraire divin : la vie n’est pas « juste ». C’est en Genèse 4, 7 que le mot « péché » apparaît pour la première fois, et ce n’est pas à propos de la pomme, mais bien à propos de la transgression d’un interdit divin : le vrai péché est de laisser libre cours à la violence. Pourtant, dans les Psaumes, notamment, on trouve non seulement des témoignages de la vengeance divine (Ps 136, v. 1.17-18) mais également des appels à la vengeance (Ps 58, v. 7.11-12) Job est harcelé de malheurs, comme autant d’épreuves envoyées par Dieu, et s’interroge, se plaint même du silence divin. Ce qu’il faut apprendre, c’est que l’on ne doit pas chercher à comprendre. C’est bien ce que tente d’illustrer le Qohéleth.

Job est harcelé de malheurs, comme autant d’épreuves envoyées par Dieu, et s’interroge, se plaint même du silence divin. Ce qu’il faut apprendre, c’est que l’on ne doit pas chercher à comprendre. C’est bien ce que tente d’illustrer le Qohéleth.

(p. 28) « Les Hyksos étaient des étrangers, des Sémites venus de la région de Canaan, c’est-à-dire de la région qui comprend les actuels Israël, Liban, Syrie et Jordanie. On trouve des représentations des Sémites en Égypte dès le XIXè siècle av JC – par exemple, un mur peint dans une tombe égyptienne à Beni Hasan, qui montre des négociants et des commerçants « asiatiques » transportant des marchandises. L’invasion de l’Égypte par les Hyksos marqua la fin de la période du Moyen Empire (d’environ 2134 à 1720 av JC). Leur succès pourrait être dû à une supériorité technologique militaire et à leur capacité de première frappe car ils possédaient des arcs composites à bien plus grande portée que les arcs traditionnels. Ils disposaient aussi de chars tirés par des chevaux, inconnus en Égypte. Après la conquête, les Hyksos régnèrent sur l’Égypte, essentiellement à partir de leur capitale Avaris dans le delta du Nil, pendant la seconde période intermédiaire (de la XVè à la XVIIè dynastie, c’est-à-dire presque deux siècles, de 1720 à 1550 av JC. De 3000 à 1200 av JC, c’est la seule période où ce pays fut dirigé par des étrangers. »

(p. 28) « Les Hyksos étaient des étrangers, des Sémites venus de la région de Canaan, c’est-à-dire de la région qui comprend les actuels Israël, Liban, Syrie et Jordanie. On trouve des représentations des Sémites en Égypte dès le XIXè siècle av JC – par exemple, un mur peint dans une tombe égyptienne à Beni Hasan, qui montre des négociants et des commerçants « asiatiques » transportant des marchandises. L’invasion de l’Égypte par les Hyksos marqua la fin de la période du Moyen Empire (d’environ 2134 à 1720 av JC). Leur succès pourrait être dû à une supériorité technologique militaire et à leur capacité de première frappe car ils possédaient des arcs composites à bien plus grande portée que les arcs traditionnels. Ils disposaient aussi de chars tirés par des chevaux, inconnus en Égypte. Après la conquête, les Hyksos régnèrent sur l’Égypte, essentiellement à partir de leur capitale Avaris dans le delta du Nil, pendant la seconde période intermédiaire (de la XVè à la XVIIè dynastie, c’est-à-dire presque deux siècles, de 1720 à 1550 av JC. De 3000 à 1200 av JC, c’est la seule période où ce pays fut dirigé par des étrangers. » « il ferme les temples consacrés à Ra, Amon et autres divinités de premier plan, s’empare de leurs gigantesques trésors, concentrant entre ses mains un pouvoir inégalé en tant que chef de gouvernement, chef militaire et religieux. Il interdit le culte de toutes les divinités égyptiennes hormis Aton, le disque du soleil que lui – et lui seul – a le droit de célébrer sans intermédiaire. » (p. 68)

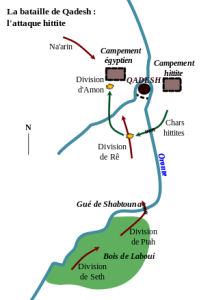

« il ferme les temples consacrés à Ra, Amon et autres divinités de premier plan, s’empare de leurs gigantesques trésors, concentrant entre ses mains un pouvoir inégalé en tant que chef de gouvernement, chef militaire et religieux. Il interdit le culte de toutes les divinités égyptiennes hormis Aton, le disque du soleil que lui – et lui seul – a le droit de célébrer sans intermédiaire. » (p. 68) Il y eut une grande et longue lutte cruelle. Les égyptiens rapportent que les Hittites envoyèrent deux hommes, des Bédouins Shasou, espionner le côté égyptien. Ils se laissèrent capturer très facilement : leur objectif était de fournir au camp égyptien de fausses informations selon lesquelles les Hittites stationnaient encore loin de Qadesh. Ramsès II décida alors de précipiter son départ pour arriver avant les troupes hittites et leur tendre un piège. Mais ce sont eux qui furent pris. Au final, il n’y eut pas de vainqueur, mais Qadesh demeura la frontière entre les deux empires.

Il y eut une grande et longue lutte cruelle. Les égyptiens rapportent que les Hittites envoyèrent deux hommes, des Bédouins Shasou, espionner le côté égyptien. Ils se laissèrent capturer très facilement : leur objectif était de fournir au camp égyptien de fausses informations selon lesquelles les Hittites stationnaient encore loin de Qadesh. Ramsès II décida alors de précipiter son départ pour arriver avant les troupes hittites et leur tendre un piège. Mais ce sont eux qui furent pris. Au final, il n’y eut pas de vainqueur, mais Qadesh demeura la frontière entre les deux empires.

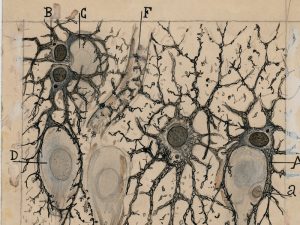

Par exemple, d’après les expériences récentes en neuroscience, loin d’être une acquisition, le concept même d’objet pourrait bien être inné. Les bébés naîtraient avec le concept d’objet (p. 98), le sens du nombre (p. 102), l’intuition des probabilités : la preuve, les bébés font très tôt preuve de surprise.

Par exemple, d’après les expériences récentes en neuroscience, loin d’être une acquisition, le concept même d’objet pourrait bien être inné. Les bébés naîtraient avec le concept d’objet (p. 98), le sens du nombre (p. 102), l’intuition des probabilités : la preuve, les bébés font très tôt preuve de surprise. « Il nous faut admettre qu’en plus du renforcement des voies organiques préétablies, des voies nouvelles se créent par ramification et croissance progressive des arbres dendritiques et axonaux. » Santiago RAMON Y CAJAL, prix Nobel de médecin (1904)

« Il nous faut admettre qu’en plus du renforcement des voies organiques préétablies, des voies nouvelles se créent par ramification et croissance progressive des arbres dendritiques et axonaux. » Santiago RAMON Y CAJAL, prix Nobel de médecin (1904)

« Leurs effets sont massifs. Si vous vous souvenez si bien de ce que faisiez le 11 septembre 2001, lorsque vous avez appris l’attentat du World Trade Center, c’est qu’un ouragan de neurotransmetteurs a balayé vos circuits cérébraux ce jour-là, notamment dans l’amygdale, siège des émotions fortes, et que vos synapses en ont été massivement altérées. » (p. 136)

« Leurs effets sont massifs. Si vous vous souvenez si bien de ce que faisiez le 11 septembre 2001, lorsque vous avez appris l’attentat du World Trade Center, c’est qu’un ouragan de neurotransmetteurs a balayé vos circuits cérébraux ce jour-là, notamment dans l’amygdale, siège des émotions fortes, et que vos synapses en ont été massivement altérées. » (p. 136) « Autant pour Platon, qui croyait naïvement que l’apprentissage de la lecture, en nous permettant de nous reposer sur la

mémoire externe du livre, allait ruiner notre mémoire interne. Rien n’est plus faux. Le mythe du barde ou du griot qui, bien qu’illettré, posséderait sans effort une immense mémoire a vécu. Tous, nous devons exercer notre mémoire – et le fait d’être allé à l’école et d’avoir appris l’alphabet aide énormément. » (p. 174)

« Autant pour Platon, qui croyait naïvement que l’apprentissage de la lecture, en nous permettant de nous reposer sur la

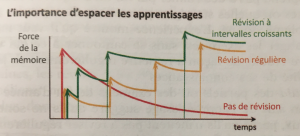

mémoire externe du livre, allait ruiner notre mémoire interne. Rien n’est plus faux. Le mythe du barde ou du griot qui, bien qu’illettré, posséderait sans effort une immense mémoire a vécu. Tous, nous devons exercer notre mémoire – et le fait d’être allé à l’école et d’avoir appris l’alphabet aide énormément. » (p. 174) des mêmes exercices permet de consolider les connaissances. Dans l’idéal, pour apprendre, on peut même augmenter au fur et à mesure l’intervalle qui sépare chaque révision.

des mêmes exercices permet de consolider les connaissances. Dans l’idéal, pour apprendre, on peut même augmenter au fur et à mesure l’intervalle qui sépare chaque révision.

Selon la taxonomie de Bloom (p. 80), objet d’étude des sciences de l’éducation, on trouve les compétences liées à l’esprit critique comme faisant partie des plus hauts niveaux, à savoir analyse, synthèse et évaluation. Une équipe de chercheurs (p. 82) a complété cette liste pour aboutir à la liste suivante (p. 83) :

Selon la taxonomie de Bloom (p. 80), objet d’étude des sciences de l’éducation, on trouve les compétences liées à l’esprit critique comme faisant partie des plus hauts niveaux, à savoir analyse, synthèse et évaluation. Une équipe de chercheurs (p. 82) a complété cette liste pour aboutir à la liste suivante (p. 83) :

poursuivre ou continuer ce « mouvement », avec les moyens conceptuels du spinozisme (12) puisque Spinoza, comme de par hasard, développe une théorie de la valeur.

poursuivre ou continuer ce « mouvement », avec les moyens conceptuels du spinozisme (12) puisque Spinoza, comme de par hasard, développe une théorie de la valeur.

t l’évolution ? C’est l’évolution, c’est par l’histoire qu’on explique que ceci a davantage de valeur que cela ? Ah oui, mais lequel ? Connaît-on cette origine avec certitude ? Non. Il y a peut-être un début, mais il n’est pas connaissable (25) : c’est l’anarchie ! Pas de commencement. Néanmoins, quelque chose s’est inlassablement poursuivi et perpétré, avec des évolutions et des changements d’orientations, par l’imitation sociale. Parfois, on ne sait pas pourquoi les hommes ont fait de tels choix, et Pascal d’asséner : « Parce qu’il a plu aux hommes ! » (45)

t l’évolution ? C’est l’évolution, c’est par l’histoire qu’on explique que ceci a davantage de valeur que cela ? Ah oui, mais lequel ? Connaît-on cette origine avec certitude ? Non. Il y a peut-être un début, mais il n’est pas connaissable (25) : c’est l’anarchie ! Pas de commencement. Néanmoins, quelque chose s’est inlassablement poursuivi et perpétré, avec des évolutions et des changements d’orientations, par l’imitation sociale. Parfois, on ne sait pas pourquoi les hommes ont fait de tels choix, et Pascal d’asséner : « Parce qu’il a plu aux hommes ! » (45) : « Ne vous imaginez pas que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet homme se trouvait roi. » Seule la contingence des investissements de la potentia multitudinis est ici souveraine. (49) Il n’y a pas de héros causa sui. » (63)

: « Ne vous imaginez pas que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet homme se trouvait roi. » Seule la contingence des investissements de la potentia multitudinis est ici souveraine. (49) Il n’y a pas de héros causa sui. » (63)

On peut avoir une idée du statut de la science là-dedans (Lordon s’appuie sur Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?) : « D’Hésiode qui « sait qu’on le croira [et] est le premier à croire tout ce qui lui passe par la tête » à Einstein ou, dit Veyne, aux bactériologistes que nous croyons sur parole sans disposer nous-mêmes du premier savoir bactériologique de première main, il se produit une transformation de régime de l’autorité. Celle-ci migre auprès d’instances « spécialisées », socialement reconnues comme telles. » (138) [comprendre : les institutions]

On peut avoir une idée du statut de la science là-dedans (Lordon s’appuie sur Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?) : « D’Hésiode qui « sait qu’on le croira [et] est le premier à croire tout ce qui lui passe par la tête » à Einstein ou, dit Veyne, aux bactériologistes que nous croyons sur parole sans disposer nous-mêmes du premier savoir bactériologique de première main, il se produit une transformation de régime de l’autorité. Celle-ci migre auprès d’instances « spécialisées », socialement reconnues comme telles. » (138) [comprendre : les institutions]

Alors, sans grande surprise, tandis que les humains mâles étaient déjà plutôt des hommes du bâtiment ou du régiment, qui allaient régulièrement emmerder le voisin pour lui prendre sa terre ou ses biens, ou encore pour lui vendre sa camelote(1), mesdames restaient au chaud et s’occupaient des choses importantes de la vie : toute la maison et toute la famille. Entretien, habillement, alimentation, gestion des stocks… mais également, rejetons divers et variés et personnes âgées (la belle-mère… ou les belles-mères). Pas mal non ?

Alors, sans grande surprise, tandis que les humains mâles étaient déjà plutôt des hommes du bâtiment ou du régiment, qui allaient régulièrement emmerder le voisin pour lui prendre sa terre ou ses biens, ou encore pour lui vendre sa camelote(1), mesdames restaient au chaud et s’occupaient des choses importantes de la vie : toute la maison et toute la famille. Entretien, habillement, alimentation, gestion des stocks… mais également, rejetons divers et variés et personnes âgées (la belle-mère… ou les belles-mères). Pas mal non ?

Dans le formidable livre

Dans le formidable livre

Plus on monte dans les sphères, plus est prégnante la bipartition « fonctionnelle » qui consacre les femmes à l’économie domestique. Plus on est pauvre, plus les femmes doivent travailler. Mais l’argent gagné ne leur revient pas.

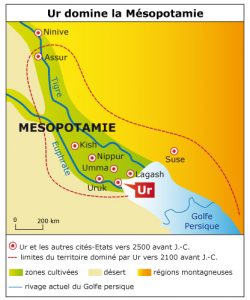

Plus on monte dans les sphères, plus est prégnante la bipartition « fonctionnelle » qui consacre les femmes à l’économie domestique. Plus on est pauvre, plus les femmes doivent travailler. Mais l’argent gagné ne leur revient pas. Par exemple, dans les codes de Lois d’Hammurabi (1769) – un célèbre roi Babylonien – ou les lois médio-assyriennes (XIVè av JC), les femmes sont considérées comme des « mineures » légales, mais elles ont des droits, qui sont mentionnés et sauvegardés. (Cf Femmes, droit et justice dans l’Antiquité orientale. Contribution à l’étude du droit pénal au Proche-Orient, Fribourg, Academic Press, Sophie Démare-Lafont 1999)

Par exemple, dans les codes de Lois d’Hammurabi (1769) – un célèbre roi Babylonien – ou les lois médio-assyriennes (XIVè av JC), les femmes sont considérées comme des « mineures » légales, mais elles ont des droits, qui sont mentionnés et sauvegardés. (Cf Femmes, droit et justice dans l’Antiquité orientale. Contribution à l’étude du droit pénal au Proche-Orient, Fribourg, Academic Press, Sophie Démare-Lafont 1999)

Dans d’autres pays, on brûle les veuves… c’est le rite du Sati.

Dans d’autres pays, on brûle les veuves… c’est le rite du Sati.

« Je suis un modéré de gauche – en termes américains, un « libéral ». Pour cette raison, je veux indiquer clairement à mes lecteurs français ce que ce livre n’est pas. Ce n’est pas un livre contre le multiculturalisme, lequel est un fait social dans tous les pays occidentaux. Ce n’est pas non plus un livre contre le communautarisme, sur quoi les expériences américaines et européennes sont très différentes. Et ce n’est pas un livre contre l’immigration, même s’il ouvre des pistes de réflexion. Ce livre défend un certain républicanisme, la forme la plus digne et éclairée de la démocratie moderne. » (10-11)

« Je suis un modéré de gauche – en termes américains, un « libéral ». Pour cette raison, je veux indiquer clairement à mes lecteurs français ce que ce livre n’est pas. Ce n’est pas un livre contre le multiculturalisme, lequel est un fait social dans tous les pays occidentaux. Ce n’est pas non plus un livre contre le communautarisme, sur quoi les expériences américaines et européennes sont très différentes. Et ce n’est pas un livre contre l’immigration, même s’il ouvre des pistes de réflexion. Ce livre défend un certain républicanisme, la forme la plus digne et éclairée de la démocratie moderne. » (10-11) Mark Lilla en veut surtout aux universitaires, dont il fait partie et qu’il dit bien connaître, de par le fait… Ces derniers auraient dû « enseigner aux jeunes gens qu’ils partagent un destin avec tous leurs concitoyens, et qu’ils ont envers eux des devoirs. Au lieu de quoi, ils ont incité les étudiants à être les spéléologues de leur propre identité et en ont fait des êtres sans aucune curiosité pour le monde extérieur. » (74)

Mark Lilla en veut surtout aux universitaires, dont il fait partie et qu’il dit bien connaître, de par le fait… Ces derniers auraient dû « enseigner aux jeunes gens qu’ils partagent un destin avec tous leurs concitoyens, et qu’ils ont envers eux des devoirs. Au lieu de quoi, ils ont incité les étudiants à être les spéléologues de leur propre identité et en ont fait des êtres sans aucune curiosité pour le monde extérieur. » (74) Les hommes et les femmes de ces nouvelles banlieues vendues comme des promotions sociales, se sont finalement sentis aliénés par un système qui en fait des machines à travailler et à consommer. Est alors montée la peur d’être englouti par la société de masse… « C’est l’âge de la crise identitaire, formule inventée au début des année 1950 par le psychologue allemand Erik Erikson pour décrire un état très répandu. » (83)

Les hommes et les femmes de ces nouvelles banlieues vendues comme des promotions sociales, se sont finalement sentis aliénés par un système qui en fait des machines à travailler et à consommer. Est alors montée la peur d’être englouti par la société de masse… « C’est l’âge de la crise identitaire, formule inventée au début des année 1950 par le psychologue allemand Erik Erikson pour décrire un état très répandu. » (83) Dans ces banlieues, on assiste à un déferlement inédit du romantisme politique dans les années 60. Autour du slogan « le privé est politique » (81) selon les mots d’Emerson, qui prétend également « Partout la société conspire contre l’humaine nature de chacun de ses membres ». (84) Tout est dit. Une pensée complotiste assumée.

Dans ces banlieues, on assiste à un déferlement inédit du romantisme politique dans les années 60. Autour du slogan « le privé est politique » (81) selon les mots d’Emerson, qui prétend également « Partout la société conspire contre l’humaine nature de chacun de ses membres ». (84) Tout est dit. Une pensée complotiste assumée. Pour être bien de son avis sur de larges pans de son livre, je ne pourrai toutefois pas m’associer avec des anti IVG… ni renoncer à un idéal universaliste au nom du respect temporaire que l’on devrait à un multiculturalisme teintée de croyances diverses, louées parfois au seul mérite de leur ancienneté… bref, à la fin du livre, je nous trouve globalement mondialement mal barrés.

Pour être bien de son avis sur de larges pans de son livre, je ne pourrai toutefois pas m’associer avec des anti IVG… ni renoncer à un idéal universaliste au nom du respect temporaire que l’on devrait à un multiculturalisme teintée de croyances diverses, louées parfois au seul mérite de leur ancienneté… bref, à la fin du livre, je nous trouve globalement mondialement mal barrés.