P.O.L., 630 pages…

Mais n’ayez pas peur de vous y plonger ! Un certain don pour le scénario… Emmanuel Carrère, c’est l’auteur de l’Adversaire, ce livre tiré d’un fait réel : Jean-Claude Romand tue sa famille après 20 ans de mensonge. Nicole Garcia en a même fait un film, du même titre. Il rappelle cette histoire parfois à bon escient au cours de ces 630 pages pour interroger l’identité de l’Adversaire, le diable, ou… Jésus ?

Un gros livre divisé en 4 chapitres (1. Une crise, 2. Paul, 3. L’enquête, 4. Luc), encadrés d’un prologue et d’un épilogue.

Le topic est personnel, le ton détendu, celui d’une conversation, plutôt drôle que pontifical… pardon : pontifiant. Le narrateur s’interroge sur les raisons de croire des croyants et raconte comment il s’apprêtait à partir (en croisière) pour observer d’authentiques croyants comme on observe des bêtes curieuses, en l’occurrence des bêtes à bon dieu… quand soudain il est pris d’une honte et d’une gêne de s’être comporté de façon si suffisante et présomptueuse à l’égard de ses frères humains. Après tout, avoue-t-il, une grande partie de sa propre vie fut occupée jadis par une fois catholique fervente. C’est alors que le narrateur décide de fouiller ses propres archives, ses nombreux cahiers remplis durant douze années de croyance… d’où il exhume des choses de ce genre : « Un athée croit que Dieu n’existe pas : un croyant sait que Dieu existe. L’un a une opinion, l’autre un savoir. »

:O

Mais que des athées se rassurent, voici comment, au termes d’analyses et de détours passionnants, il résume l’histoire en question…

Mais que des athées se rassurent, voici comment, au termes d’analyses et de détours passionnants, il résume l’histoire en question…

(556) « Résumons : c’est l’histoire d’un guérisseur rural qui pratique des exorcismes et qu’on prend pour un sorcier. Il parle avec le diable, dans le désert. Sa famille voudrait le faire enfermer. Il s’entoure d’une bande de bras cassés qu’il terrifie par des prédictions aussi sinistres qu’énigmatiques et qui prennent tous la fuite quand il est arrêté. Son aventure, qui a duré moins de trois ans, se termine par un procès à la sauvette et une exécution sordide, dans le découragement, l’abandon et l’effroi. Rien n’est fait dans la relation qu’en donne Marc pour l’embellir ni rendre les personnages plus aimables. A lire ce fait divers brutal, on a l’impression d’être aussi près que possible de cet horizon désormais hors d’atteinte : ce qui s’est réellement passé. »

Tout au long du livre, E.C. ne remet jamais en cause l’existence de Jésus. Il traite même d’imbéciles ceux qui s’y prêtent. Mais déterminer le vrai du faux n’est pas précisément son travail ; c’est plutôt une conséquence directe de son réel travail : à savoir, comprendre comment s’est effectué le travail d’écrivain des évangélistes.

On va donc s’intéresser de très près à Luc, Paul, Marc, Matthieu, et Jean, dont il dit par exemple qu’il n’a probablement pas écrit l’Évangile ET l’Apocalypse, qu’on lui attribue pourtant, pour des raisons de styles… en effet, cela reviendrait à « penser que le même homme a écrit À la recherche du temps perdu et Voyage au bout de la nuit. » (486)

(604) "Marc, c'est le secrétaire de Pierre. Luc, c'est le compagnon de Paul. Jean, le disciple préféré de Jésus. Le premier est le plus brutal, le second le plus aimable, le troisième le plus profond. Matthieu, lui, n'a pas de légende, pas de visage, pas de singularité, et pour ce qui me concerne, alors que j'ai passé deux ans de ma vie à commenter Jean, deux à traduire Marc, sept à écrire ce livre sur Luc, j'ai l'impression de ne pas le connaître."

Au détour des pages, l’on revoit d’ailleurs qu’il y a plusieurs Jean, plusieurs Jacques, des Marc et des Jean-Marc… et leurs véritables prénoms supposés ^^ à l’origine. Matthieu cache probablement plusieurs auteurs…

Mais Luc est celui dont il se préoccupe le plus. Et l’on passe parfois de tableaux en tableaux pour se les représenter… E.C. se retrouve un peu dans les hésitations de Luc, son côté suiveur de Paul.

Luc, médecin, croyait finir sa vie tranquille, après la mort de Paul ; mais c’est là que tout (ou presque) commence.

Saint Luc dessinant la vierge, Rogier van der Weyden

(386) : « Luc était médecin mais une tradition, qui s’est mieux conservée dans le monde orthodoxe, veut qu’il ait aussi été peintre et qu’il ait fait le portrait de la Vierge Marie. Eudoxie, la ravissante épouse de l’empereur Théodose II qui régna sur Byzance au Vè siècle, se flattait de posséder ce portrait, peint sur bois. Il aurait été détruit en 1453 lors de la prise de Constantinople par les Turcs. »

Au milieu de ses nombreux détours, artistiques, culturels etc. quel est le fil conducteur d’E.C. ? Voici un exemple du cœur de ses recherches :

(405) « Trois possibilités. Soit il [Luc] l’a lu [ce qu'il raconte] et il le recopie – le plus souvent dans l’Évangile de Marc, dont l’antériorité est généralement admise et dont plus de la moitié se retrouve dans le sien. Soit on le lui a raconté, et alors qui ? Là, on entre dans le maquis des hypothèses : témoins de première, de seconde, de troisième main, hommes qui ont vu l’homme qui a vu l’ours… Soit enfin, carrément, il l’invente. C’est une hypothèse sacrilège pour beaucoup de chrétiens mais je ne suis plus chrétien. Je suis un écrivain qui cherche à comprendre comment s’y est pris un autre écrivain, et qu’il invente souvent, cela me semble une évidence. Chaque fois que j’ai de bonnes raisons de faire tomber un passage dans cette case-là, je suis content, d’autant plus content que certaines de ces prises ne sont pas du menu fretin : c’est le Magnificat, c’est le bon Samaritain, c’est la sublime histoire du fils prodigue. J’apprécie en homme du bâtiment, j’ai envie de féliciter mon collègue. »

E.C. cherche les indices d’une invention… comme Etienne, proto-martyr, lapidé par les juifs du Sanhédrin, épisode raconté par Luc dans les mêmes termes que le procès de Jésus, ce qui laisse soupçonner l’invention de l’histoire, totale ou partielle… la naissance de Jésus est elle aussi une redite de la naissance de son cousin, Jean le Baptiste. Ce procédé rappelle ce qui était en vogue à l’époque et en faveur dans la bible hébraïque (que les chrétiens appelleront Ancien Testament).

Tout ceci sur fond d’interrogations et de doutes qui me paraissent familiers, ses dialogues avec son ami Hervé, croyant…

(408) « Notre conversation en revient toujours à confronter sa vision des choses, que j’appelle métaphysique, et la mienne qui est historique, romanesque, agnostique. Ma position en gros, est que la quête du sens de la vie, de l’envers du décor, de cette réalité ultime souvent désignée sous le nom de Dieu, est, sinon une illusion (« Tu n’en sais rien », objecte Hervé, et j’y consens), du moins une aspiration à quoi certains sont enclins et pas les autres. Les premiers n’ont pas davantage raison, ni ne sont plus avancés sur la voie de la sagesse que ceux qui occupent la vie en écrivant des livres ou en générant des points de croissance. C’est comme d’être brun ou blond, d’aimer ou non les épinards. Deux familles d’esprits ; celui qui croit au ciel, celui qui n’y croit pas ; celui qui pense que nous sommes dans ce monde changeant et douloureux pour trouver la sortie et celui qui accorde qu’il est changeant et douloureux mais que cela n’implique pas qu’il y ait une sortie."

A travers les méandres de son enquête, au milieu des œuvres d’art convoquées, il nous transporte avec force détails dans la Rome du 1er siècle croquée avec précision. Quelques exemples.

(443) « On a toujours du mal à se le rappeler à cause de la suite, mais Néron a fait plutôt bonne impression quand il a revêtu la pourpre impériale après Tibère qui était paranoïaque, Caligula qui était carrément fou, et Claude qui était bègue, ivrogne, cocu, dominé par des femmes dont les noms restent dans l’histoire associés à la débauche – Messaline – et à l’intrigue – Agrippine. Une fois débarrassée de Claude grâce à un plat de cèpes empoisonnés, Agrippine a manœuvré pour écarter de la succession l’héritier légitime, Britannicus, au profit de son fils à elle : c’était Néron, il n’avait que 17 ans, elle comptait bien régner par son intermédiaire. »

Néron connaissait la religion juive parce qu’il était amoureux de Poppée, rappelons-le :

(444) : « Poppée devait être un coup d’enfer, mais ce qui nous intéresse surtout ici c’est qu’elle était juive – ou à moitié juive, ou au moins prosélyte. » Rome était remplie de juifs… (444) « Comme le satiriste Juvénal, version romaine de ce personnage universel qu’est le réactionnaire de charme, caustique et talentueux, ils déploraient que la boue de l’Oronte se déverse dans le Tibre – entendez que la ville éternelle grouille d’immigrés orientaux dont les religions vivaces et conquérantes avaient plus de succès auprès des jeunes générations que la célébration exsangue des dieux de la cité. »

Le plus grinçant consiste à l’imaginer avec lui l’arrivée de Paul à Rome, peut-être en même temps que celle du lobbyiste Flavius Josèphe, lui-même juif, mais citoyen romain, venu dans la capitale plaider la cause des Juifs auprès de l’Empereur…

(445) « Comme Josèphe [Paul] il débarque à Pouzzoles, près de Naples, mais Josèphe d’une cabine de première, lui de la cale, et tandis que le lobby des grands prêtres fait une route vers Rome en grand apparat, il va non seulement à pied, comme d’habitude, mais de plus, enchaîné. Dans un film, on ne résisterait pas à la tentation de montrer les roues du convoi officiel soulevant une gerbe de boue qui éclabousse une file de bagnards – parmi lesquels on reconnaîtrait Paul. Barbu, le visage raviné, portant depuis six mois le même manteau noir de crasse, il lève les yeux, suit des yeux le cortège qui s’éloigne. »

E.C. écrit des scénarios de films…

On la voit très bien, cette Rome telle que la dépeint Carcopino de plus d’1,5 millions d’habitants, grouillant d’immeubles de 3 à 8 étages, qui s’effondrent ou brûlent fréquemment,

(445) « Auguste a dû interdire qu’ils dépassent huit étages – décret que les promoteurs s’ingéniaient à tourner [sic] par tous les moyens. » Paul loue un appartement « un studio ou un deux-pièces dans une de ces barres qu’aujourd’hui nous connaissons par cœur »

Les latrines sont publiques et éloignées… les rues de Rome sont un véritable coupe-gorge… on se soulage donc dans les cages d’escalier.

Ces logements plutôt insalubres et dangereux étaient peut-être même très onéreux car Martial, « représentant typique de la classe moyenne pauvre qui habitait près du Quirinal au troisième étage d’un immeuble plutôt décent, soupire régulièrement que, pour le prix de son clapier, il pourrait vivre à la campagne dans un petit domaine bien dodu. »

Ces logements plutôt insalubres et dangereux étaient peut-être même très onéreux car Martial, « représentant typique de la classe moyenne pauvre qui habitait près du Quirinal au troisième étage d’un immeuble plutôt décent, soupire régulièrement que, pour le prix de son clapier, il pourrait vivre à la campagne dans un petit domaine bien dodu. »

Et j’ai pu réviser ce qu’était le clientélisme, en me disant qu’il avait un petit goût fort moderne…

(541) « dans l’Empire comme dans toute société pré-industrielle le travail productif, c’était l’agriculture et l’agriculture, comme on sait, se pratique à la campagne. Que faisaient les citadins, alors ? Justement, pas grand chose. Ils étaient assistés. Les riches, qui possédaient les terres et en tiraient d’immenses revenus, fournissaient les pauvres en pain et en jeux – panem et circenses, selon la formule de Juvénal – pour que ni la faim ni le désœuvrement ne leur inspirent d’idées de révolte. Deux jours sur trois étaient fériés. Les bains étaient gratuits. Enfin, comme il faut bien quand même un peu d’argent pour vivre, la société urbaine se divisait, non pas en employeurs et salariés, les premiers rétribuant le travail des seconds, mais en patrons et clients, les premiers entretenant les seconds à ne rien faire, sinon leur exprimer de la reconnaissance. Un homme riche, outre des terres et des esclaves, avait une clientèle, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’individus moins riches que lui se présentaient chaque matin à son domicile pour y recevoir une petite somme appelée la sportule. Au minimum, six sesterces, l’équivalent d’un SMIC sur le mois. »

Quelques précisions terminologiques qui alimentent de nouvelles interrogations…

C’est Hadrien, « comme tous les bons empereurs, antisémite et antichrétien » (530), qui fait interdire la circoncision et encourage l’apostasie. Sous son règne, « La région a cessé de s’appeler Judée pour prendre le nom de Palestine, en référence aux plus anciens ennemis des Juifs, les Philistins – habitants de la bande Gaza que les Juifs, à vrai dire, avaient commencé à déloger. »

C’est Hadrien, « comme tous les bons empereurs, antisémite et antichrétien » (530), qui fait interdire la circoncision et encourage l’apostasie. Sous son règne, « La région a cessé de s’appeler Judée pour prendre le nom de Palestine, en référence aux plus anciens ennemis des Juifs, les Philistins – habitants de la bande Gaza que les Juifs, à vrai dire, avaient commencé à déloger. »

Et d’autres précisions qui ne manquent pas de sel et qu’on pourrait rappeler (550) « Evangile », déjà, ce n’est même pas une traduction : seulement la transcription du mot grec evangelion [qui signifie « bonne nouvelle »]. De même « apôtre » n’est que la transcription, à la fois paresseuse et pédante, du grec apostolos, qui veut dire « émissaire » ; « église » celle du grec ekklesiaqui veut dire « assemblée » ; « disciple » celle du latin discipulusqui veut dire « élève », et « messie » celle de l’hébreu massiah, qui veut dire « oint ». Oui, oint : frotté d’huile. Le fait est que ni le mot ni la chose ne sont très ragoûtants, [on pourrait] traduire le Messie par « le Pommadé ».

(475) « Les Romains, je l’ai déjà dit, opposaient la religio à la superstitio, les rites qui relient les hommes aux croyances qui les séparent. Ces rites étaient formalistes, contractuels, pauvres de sens et d’affect, mais là résidait justement leur vertu. Pensons à nous, Occidentaux du XXIè. La démocratie laïque est notre religio. »

Alors ici, je vous renvoie à une bien meilleure définition du mot « religio » par Vinciane Pirenne-Delforge, professeur au Collège de France, spécialiste des religions dans l’Antiquité (grecque notamment).

Mais revenons à E.C.. J’ai découvert dans son livre la thèse de Hyam Maccoby, avec laquelle l’auteur est en désaccord, mais selon laquelle Jésus se serait opposé non pas aux Pharisiens, mais plutôt aux Sadducéens. Pourquoi ? Parce que Paul aurait loupé son entrée dans l’école de Gamaliel contrairement à ce qu’il prétend. Frustré – c’est décidément ce qui semble caractériser notre Paul – il aurait fait remplacer « sadducéens » par « pharisiens » dans les textes, pour vouer ces derniers aux gémonies pour des siècles et des siècles. Par ailleurs, Paul faisait probablement partie des Sadducéens, les seuls accrédités à l’époque à persécuter les hérétiques « chrétiens »… ce dont fut chargé Paul avant sa révélation christique sur la route de Damas…

Dans l’entourage de Jacques, le présumé frère de Jésus, opposé à Paul, se trouvent les premiers chrétiens opposés aux interprétations de Paul. On y rapporte que ce dernier n’était même pas juif ! Il se serait converti et fait circoncire pour les beaux yeux de la fille du grand prêtre de Jérusalem. Que raconte-t-on encore ?

(367) « Que cette opération, exécutée par un amateur, a été une boucherie et l’a laissé impuissant. Que la fille du grand prêtre s’étant cruellement moquée de lui, il s’est mis par dépit à écrire des pamphlets furieux, contre la circoncision, le sabbat et la Loi. »

E.C. s’appuie aussi sur Renan qui fut le premier à revendiquer une lecture prosaïque ou triviale de la bible et notamment de la vie de Jésus, et le narrateur de nous présenter quelques-unes de ses sorties pertinentes…

(415) « Pour les auditoires grossiers, écrit-il, le miracle prouve la doctrine. Pour nous, c’est la doctrine qui fait oublier le miracle. »

Ains que toute une petite collection de citations disséminées au long du livre…

Freud : "Il serait certes très beau qu’il existe un Père-Tout-Puissant et une Providence qui prenne soin de chacun de nous, mais qu’il est tout de même curieux que cette construction corresponde si exactement à ce que nous pouvons désirer quand nous sommes enfants. »

Nietzsche : "Le grand avantage de la Religion est de nous rendre intéressants à nous-mêmes et de nous permettre de finir la réalité. Dieu est la réponse à notre angoisse.

Lanza Del Vasto, disciple chrétien de Gandhi : « La foi consiste à croire ce que l’on ne croit pas, à ne pas croire ce que l’on croit. »

Mark Twain : « La Foi, c’est croire quelque chose dont on sait que ce n’est pas vrai. »

Alors pourquoi un tel titre ? Le Royaume, qu’est-ce donc ? Pourquoi Le ROYAUME ? Un endroit où les lois seraient iniques ?

(591) « Les lois du Royaume ne sont pas, ne sont jamais, des lois morales. Ce sont des lois de la vie, des lois karmiques. Jésus dit : c’est comme ça que ça se passe. Il dit que les enfants en savent plus long que les sages et que les filous s’en tirent mieux que les vertueux. Il dit que les richesses encombrent et qu’il faut compter comme richesses, c’est-à-dire comme handicaps, la vertu, la sagesse, le mérite, la fierté du travail accompli. Il dit qu’il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de se repentir. »

(587) « Les derniers, les premiers : on est en pays de connaissance. C’est même, je crois, la loi fondamentale du Royaume. Mais cela pose tout de même une question intrigante. Ni Luc ne même Jésus ne remettent en cause l’opinion partagée par tous qu’il vaut mieux être en haut qu’en bas. Ils disent seulement que se placer en bas, c’est la meilleure façon de se retrouver en haut, c’est-à-dire que l’humilité est une bonne stratégie de vie. »

(595) « S’il s’agissait de dire : « La vie en ce bas monde est comme ça, injuste, cruelle, arbitraire, nous le savons tous, mais le royaume, vous verrez, c’est autre chose… ». Pas du tout. Ce n’est pas du tout ce que dit Luc. Luc dit : « C’est ça le Royaume. » Et, comme un maître zen ayant énoncé un koan, il vous laisse vous débrouiller avec. »

Dans l’épilogue, E.C. va un peu plus loin et termine par une curieuse Happy End que je ne souhaite pas dévoiler tant elle est surprenante.

Les injustices, ceux que « cela scandalise, sont tout simplement, comme le pensent Nietzsche et Limonov, des gens qui n’aiment pas la vie ? » […] l’idée que dans le Royaume, qui n’est certainement pas l’au-delà mais la réalité de la réalité, le plus petit est le plus grand. […] « L’homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égale à un autre homme ne comprend pas la réalité ». (617)

Les injustices, ceux que « cela scandalise, sont tout simplement, comme le pensent Nietzsche et Limonov, des gens qui n’aiment pas la vie ? » […] l’idée que dans le Royaume, qui n’est certainement pas l’au-delà mais la réalité de la réalité, le plus petit est le plus grand. […] « L’homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égale à un autre homme ne comprend pas la réalité ». (617)

Un autre exemple. La bible abrite deux versions du recensement commandité par David. Dans l’une (Livre II, Samuel, 24), il ne fait qu’obéir à son dieu, mais dans l’autre, il obéit au diable (Chroniques livre I, 21).

Un autre exemple. La bible abrite deux versions du recensement commandité par David. Dans l’une (Livre II, Samuel, 24), il ne fait qu’obéir à son dieu, mais dans l’autre, il obéit au diable (Chroniques livre I, 21). Pourquoi ? Thomas Römer, que l’on voit ici dessiné 🙂 explique : « Cela montre justement que l’on voulait laisser à l’intérieur de la Bible une diversité de points de vue mais aussi permettre à ses auditeurs et lecteurs de se faire leur propre opinion ou interprétation. » (p.16)

Pourquoi ? Thomas Römer, que l’on voit ici dessiné 🙂 explique : « Cela montre justement que l’on voulait laisser à l’intérieur de la Bible une diversité de points de vue mais aussi permettre à ses auditeurs et lecteurs de se faire leur propre opinion ou interprétation. » (p.16) une vraie bibliothèque.

une vraie bibliothèque.

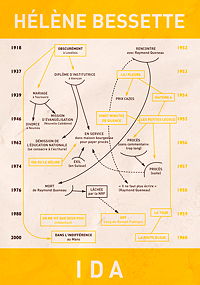

Cet auteur a beaucoup souffert de n’être pas suffisamment

Cet auteur a beaucoup souffert de n’être pas suffisamment  reconnue. Elle était pourtant longtemps publiée chez Gallimard. Après avoir été institutrice, elle est entrée au service de bourgeois. Chez

reconnue. Elle était pourtant longtemps publiée chez Gallimard. Après avoir été institutrice, elle est entrée au service de bourgeois. Chez  Ernaux ? Même la Princesse de Clèves est jugée comme trop hors du temps et difficile par certains incultes… pardon, hommes politiques. Et ne parlons pas de

Ernaux ? Même la Princesse de Clèves est jugée comme trop hors du temps et difficile par certains incultes… pardon, hommes politiques. Et ne parlons pas de

Mais toutefois, il m’est arrivé d’être prise par le récit et surprise par les procédés littéraires de narration de quelques-uns, comme le Moineau de dieu, lu il y a longtemps. Comme également Thinking Eternity cette fois-ci.

Mais toutefois, il m’est arrivé d’être prise par le récit et surprise par les procédés littéraires de narration de quelques-uns, comme le Moineau de dieu, lu il y a longtemps. Comme également Thinking Eternity cette fois-ci. Diane E. [la sœur], a mis au point un double cybernétique d’une formidable intelligence et qui répond au prénom d’Artémis – double grec de Diane. On retrouve d’ailleurs les dieux grecs dans les enfants qu’elle aura plus tard – Apollon et Athéna – car ce livre nous permet de suivre les personnages sur plusieurs années, jusqu’à la fin en somme.

Diane E. [la sœur], a mis au point un double cybernétique d’une formidable intelligence et qui répond au prénom d’Artémis – double grec de Diane. On retrouve d’ailleurs les dieux grecs dans les enfants qu’elle aura plus tard – Apollon et Athéna – car ce livre nous permet de suivre les personnages sur plusieurs années, jusqu’à la fin en somme. J’écrirai moi-même un roman axé uniquement sur cela un jour, et ce sera sanglant.

J’écrirai moi-même un roman axé uniquement sur cela un jour, et ce sera sanglant.

Mais que des athées se rassurent, voici comment, au termes d’analyses et de détours passionnants, il résume l’histoire en question…

Mais que des athées se rassurent, voici comment, au termes d’analyses et de détours passionnants, il résume l’histoire en question…

Ces logements plutôt insalubres et dangereux étaient peut-être même très onéreux car

Ces logements plutôt insalubres et dangereux étaient peut-être même très onéreux car  C’est Hadrien, « comme tous les bons empereurs, antisémite et antichrétien » (530), qui fait interdire la circoncision et encourage l’apostasie. Sous son règne, « La région a cessé de s’appeler Judée pour prendre le nom de Palestine, en référence aux plus anciens ennemis des Juifs, les Philistins – habitants de la bande Gaza que les Juifs, à vrai dire, avaient commencé à déloger. »

C’est Hadrien, « comme tous les bons empereurs, antisémite et antichrétien » (530), qui fait interdire la circoncision et encourage l’apostasie. Sous son règne, « La région a cessé de s’appeler Judée pour prendre le nom de Palestine, en référence aux plus anciens ennemis des Juifs, les Philistins – habitants de la bande Gaza que les Juifs, à vrai dire, avaient commencé à déloger. » Les injustices, ceux que « cela scandalise, sont tout simplement, comme le pensent Nietzsche et Limonov, des gens qui n’aiment pas la vie ? » […] l’idée que dans le Royaume, qui n’est certainement pas l’au-delà mais la réalité de la réalité, le plus petit est le plus grand. […] « L’homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égale à un autre homme ne comprend pas la réalité ». (617)

Les injustices, ceux que « cela scandalise, sont tout simplement, comme le pensent Nietzsche et Limonov, des gens qui n’aiment pas la vie ? » […] l’idée que dans le Royaume, qui n’est certainement pas l’au-delà mais la réalité de la réalité, le plus petit est le plus grand. […] « L’homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égale à un autre homme ne comprend pas la réalité ». (617)

Elle souligne le rapport ambigu des hommes au porno, leur rapport honteux bien sûr, mais l’admiration ou du moins la pétrification intimidante qu’ils subissent quand ils sont devant une icône du porno.

Elle souligne le rapport ambigu des hommes au porno, leur rapport honteux bien sûr, mais l’admiration ou du moins la pétrification intimidante qu’ils subissent quand ils sont devant une icône du porno.

[

[

Le scribe du souverain écrit sous sa dictée ou bien rédige lui-même après avoir écouté l’essentiel du message – certaines tablettes sont d’ailleurs des brouillons (164). Quoi qu’il en soit, on réfléchit pas mal AVANT d’écrire : Zimri-Lim demande ainsi à son ministre de le rejoindre pour rédiger une réponse à une lettre d’Hammu-rabi (au-dessus un exemple de petite tablette de traité : on y retrouve le serment que Zimri-Lin souhaitait que Hammu-rabi de Babylonie lui prête lors de la conclusion de leur alliance contre l’Elam)

Le scribe du souverain écrit sous sa dictée ou bien rédige lui-même après avoir écouté l’essentiel du message – certaines tablettes sont d’ailleurs des brouillons (164). Quoi qu’il en soit, on réfléchit pas mal AVANT d’écrire : Zimri-Lim demande ainsi à son ministre de le rejoindre pour rédiger une réponse à une lettre d’Hammu-rabi (au-dessus un exemple de petite tablette de traité : on y retrouve le serment que Zimri-Lin souhaitait que Hammu-rabi de Babylonie lui prête lors de la conclusion de leur alliance contre l’Elam)

A gauche, L’adorant de Larsa, qui pourrait représenter Hammu-rabi. A droite, le code d’Hammu-rabi (environ 1750 avant JC)

A gauche, L’adorant de Larsa, qui pourrait représenter Hammu-rabi. A droite, le code d’Hammu-rabi (environ 1750 avant JC)

« Nous commencerons par poser la question de savoir si l’usage du cunéiforme était réservé à une petite caste de spécialistes, les scribes, comme on l’a longtemps pensé (Chap1). Puis nous présenterons les cadres et les méthodes de l’apprentissage de cette écriture (Chap2). On verra ensuite quels écrits étaient ainsi produits : il nous faudra d’abord examiner les documents d’archives (Chap3), en réservant un sort particulier, d’une part, aux textes juridiques (Chap4) et, d’autre part, à la correspondance (Chap5). Les bibliothèques constituent, à nos yeux, l’endroit par excellence de la lecture ; la situation se présentait de façon différente en Mésopotamie (Chap6). Rares étaient les textes écrits « pour l’éternité » : néanmoins, une partie de ceux qui nous sont parvenus étaient destinés aux divinités et à la postérité (Chap7). Lorsque le spécialiste lit une lettre, on peut considérer qu’il agit de manière indiscrète. En revanche, s’il déchiffre une inscription commémorative d’un souverain mésopotamien, il exauce le vœu de son commanditaire antique : faire que son nom ne tombe pas dans l’oubli… » (29)

« Nous commencerons par poser la question de savoir si l’usage du cunéiforme était réservé à une petite caste de spécialistes, les scribes, comme on l’a longtemps pensé (Chap1). Puis nous présenterons les cadres et les méthodes de l’apprentissage de cette écriture (Chap2). On verra ensuite quels écrits étaient ainsi produits : il nous faudra d’abord examiner les documents d’archives (Chap3), en réservant un sort particulier, d’une part, aux textes juridiques (Chap4) et, d’autre part, à la correspondance (Chap5). Les bibliothèques constituent, à nos yeux, l’endroit par excellence de la lecture ; la situation se présentait de façon différente en Mésopotamie (Chap6). Rares étaient les textes écrits « pour l’éternité » : néanmoins, une partie de ceux qui nous sont parvenus étaient destinés aux divinités et à la postérité (Chap7). Lorsque le spécialiste lit une lettre, on peut considérer qu’il agit de manière indiscrète. En revanche, s’il déchiffre une inscription commémorative d’un souverain mésopotamien, il exauce le vœu de son commanditaire antique : faire que son nom ne tombe pas dans l’oubli… » (29)