[Persée et la Gorgone, par Camille CLAUDEL]

Publié en janvier 2021, un livre passionnant, comme tous les livres de GB, mais un peu plus à mon goût, et je vais tâcher d’expliquer pourquoi !

De prime abord, je pourrais me réjouir, victime d’un biais cognitif bien identifié : le biais de confirmation, de n’y lire que des choses qui confortent mes opinions ou intuitions. Cependant, parfois, ça grince !

Oui, le livre commence par un constat que je partage et que je me répète à l’envi tous les jours que… je fais : nous vivons, ici en occident, chauffés, dorlotés, nourris, blanchis et informés, une époque formidable. Peut-être même n’y en aura t-il pas de meilleure ?

Nous avons tout à disposition, et en particulier des moyens extraordinaires pour apprendre. Face à tout ce savoir à notre portée, les croyances devraient reculer, voire disparaître. (p. 15-16) Or qu’en est-il ? Et bien GB m’assène une fois de plus ce coup dur : ce n’est pas le cas. Oui, m’assène car à chaque fois, je prends un coup sur la tête tellement j’ai de mal à y… croire. (p. 17)

Mais je ne suis pas la seule ! D’autres se sont trompés avant moi. Raymond Boudon, par exemple : « Il reconnaissait évidemment que les opinions collectives pouvaient s’égarer (il en fit l’un des sujets principaux de son œuvre) tout en affirmant, dans la lignée de Tocqueville, que, sur le temps long de l’histoire, ce sont les idées favorables au bien commun qui finissent par s’imposer. » (p. 18)

À l’évidence, pour le moment, nous ne pourrions pas lui donner raison. (Dans quelques siècles peut-être ?) Or ce fait est rendu d’autant plus incroyable que nous bénéficions comme jamais auparavant d’une extraordinaire et inattendue libération de temps de cerveau disponible ! Ce qui nous place dans une situation jusqu’alors inconnue.

« La situation inédite dont nous sommes les témoins est donc celle de la rencontre de notre cerveau ancestral avec la concurrence généralisée des objets de contemplation mentale, associée à une libération inconnue jusqu’alors du temps de cerveau disponible. » (p. 21)

Alors, ce temps de cerveau libéré, qu’en faisons-nous ?

Le livre de Bronner commence, comme de juste, par s’assurer de l’existence de la dent d’or – le temps de cerveau disponible aujourd’hui plus vaste – avant de se poser des questions. Constatons avec lui :

L’espérance de vie est en hausse, le travail des enfants en baisse. Si Keynes imaginait un monde à 3H de travail quotidien (p. 30) – c’est pas pour tout de suite, Jancovici nous a bien calculé tout de même le temps faramineux que nous gagnons grâce aux machines qui se nourrissent d’énergie fossile. (p. 32)

« Chaque français bénéficierait de l’équivalent de près de quatre cents esclaves énergétiques tandis qu’en moyenne, chaque humain aurait l’équivalent deux cents de ces esclaves à son service ! » (p. 32)

Quelques statistiques : « Aujourd’hui, en France, le temps de travail représente 11% du temps éveillé sur tout une vie alors qu’il représentait 48% de ce temps en 1800 ! » (p. 31 )

Un peu d’histoire : Homo sapiens se développe il y a 300 000 ans. (p. 34) Sa population commence à croître sérieusement il y a 40 000 ans. (p. 35) La révolution néolithique il y a 10 000 ans, se solde par la sédentarisation et les débuts de l’agriculture. (p. 35) La conception animiste du monde laisse peu à peu la place à autre chose, au monothéisme, puis à la science.

L’un des premiers à désenchanter le monde, c’est Thalès (p. 38) : le comment l’emporte sur le pourquoi ! Et c’est le début de l’évidemment ontologique du monde, d’après l’expression de GB.

« L’évidemment ontologique du monde – c’est-à-dire le fait de substituer de simples mécanismes à des entités pensantes dans l’explication des phénomènes – a été un processus lent mais assez traumatisant pour l’humanité. » (p. 43)

[tout le monde n’a pas l’air bien bien traumatisé cela dit]

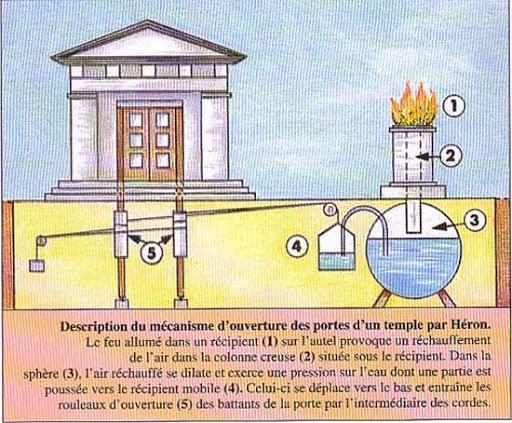

Les machines et la technique nous accompagnent de tout temps. Au Ier siècle de notre ère, Héron d’Alexandrie usait de ruses pour bluffer son public… et la suite, nous la connaissons, jusqu’à ce jour mémorable, le 11 mai 97, où la machine Deep Blue bat le champion d’échec Kasparov (p. 49). Et aujourd’hui, nous possédons presque tous ce minuscule ordinateur surpuissant dans nos mains, nos poches, sans cesse avec nous.

Ces capacités de calculs et d’anticipation mais également le stockage et l’archivage des informations, tout cela constitue ce qu’on peut considérer comme une externalisation de nos activités cognitives (p. 55), même si les machines ont elles aussi des limites (p. 61)

Donc : « Sur le long cours de l’histoire humaine, toutes les données convergent donc vers ce fait : il y a de plus en plus de temps de cerveau disponible. » (p. 62)

Quelques chiffres encore :

Nous passons en moyenne 11h45 par jour au sommeil, à la toilette et aux repas !

Nous bénéficions de 5h de liberté mentale par jour, soit une augmentation de 35 mn entre 86 et 2010, 5 fois plus qu’en 1900 et huit fois plus qu’en 1800. Aujourd’hui, il représente 17 ans, soit près d’un tiers de notre temps éveillé. (p. 64)

Une évolution lente :

Figurez-vous que sous Charlemagne, Alcuin (p.68) a tâché de simplifier notre écriture. Peu à peu l’éducation est devenue une façon primordiale d’occuper le temps de cerveau disponible (p. 69) La scolarisation a effectivement augmenté (p. 71-72)

Le temps de sommeil a diminué… Entre 86 et 2010, les Français ont passé en moyenne 23 mn de moins par jour dans leur lit, soit 8h30 alors qu’ils y passaient 9 heures au début du XXè. (p. 72)

Pire, l’insomnie touche de plus en plus de monde, enfants compris. (p. 73) or un enfant de 5 ans a besoin de dormir 11h, un ado a besoin de dormir 9h… alors que 48% d’entre eux ne dorment moins de 7h. (p. 74) : les écrans tiennent éveillés.

Mais le lien social, la nécessité d’être populaire, tout cela est facilité et objectivé par les réseaux sociaux le numériques : il est très difficile d’y résister pour nos jeunes (p. 75) sous peine d’être exclu du groupe. Même la nuit…

Les ado passent 6h30 en moyenne sur leurs écrans, temps divisé ainsi : 43% en télévision, 22% jeux vidéos, 24% médias sociaux, 11% pour parcourir internet. (p. 81)

Les smombies (smartphone et zombies) se mettent en danger tout autant qu’ils mettent en danger leur entourage en ne faisant pas attention à l’entourage.

Et oui, tout ce temps disponible semble happé par les écrans… au point de mettre en échec les stratégies commerciales qui tentent d’attirer notre attention : nous sommes rivés sur nos écrans. (p. 78)

En 2010 déjà l’INSEE soulignait qu’en France, la moitié du temps mental disponible (c’est-à-dire, rappelons-le : le temps qui n’est consacré ni aux besoins physiologiques, ni au travail, ni aux tâches domestiques, ni au transport) était capté par les écrans. Le terme « écran » désigne indifféremment la télévision, les ordinateurs ou les téléphones. » (p. 79)

Cependant, « Mettre en accusation les écrans, c’est en définitive lâcher la proie pour l’ombre car ils ne sont que les médiateurs de la rencontre entre l’hypermodernité du marché cognitif et le très ancestral fonctionnement de notre cerveau. Il s’agit d’une fenêtre ouverte sur ce qui ressemble à un champ de bataille où se joue une partie de notre destin collectif, mais selon quelle logique ? » (p. 86)

Un « effet cocktail » mondial

On peut le définir comme la focalisation subite de notre attention sur un phénomène malgré un brouhaha, une confusion globale environnante, comme lors d’un cocktail. Du fait de l’augmentation vertigineuse des informations, c’est un effet très recherché.

Tandis qu’« au XVIIIè, les gens parlaient très peu, avaient très peu de sollicitations de l’extérieur : entendre de la musique ou voir de la peinture leur arrivait dans des conditions relativement exceptionnelles. » (Bernard Stiegler) « Par contraste, que l’on songe un instant : nous avons produit plus d’informations sur la Terre entière au début des années 2000, c’est-à-dire au début de la dérégulation massive du marché de l’information, que depuis l’invention de l’imprimerie par Gutemberg. Et en ce début de XXIè siècle, le phénomène s’est encore vertigineusement accéléré. Depuis 2013, la masse d’informations disponibles double tous les deux ans. » (p. 96)

Cacher ce sein… la parenthèse sexy de Bronner !

Chaque article de ce livre passionnant et agréable commence par une véritable accroche. C’est ainsi que je découvre qui est Beate Uhse-Köstlin : La première femme pilote et cascadeuse à la fin des années 30 ; qui invente et ouvre des sex shop ! Son entreprise fut très florissante. La demande sexuelle est très importante. Et bien, Beate Uhse a déposé le bilan en 2017. « Ce n’est pas que la demande d’images de sexualité a baissé ; au contraire, elle a trouvé un nouvel outil de fluidification entre la demande et l’offre, l’arme parfaite : internet. » (p. 103)

La peur au ventre

Mais il n’y a pas que le sexe dans la vie… il y a aussi le danger !

La peur du danger semblerait faire réagir et retenir notre attention. « Pourquoi l’esprit humain est-il ainsi conformé ? c’est une question complexe, qui autorise plusieurs hypothèses. Les défenseurs de la psychologie évolutionniste défendent à ce sujet une forme d’innéisme décomplexé, considérant que la façon dont notre esprit fonctionne est la conséquence de la sélection naturelle. Ce qui nous apparaît aujourd’hui comme de fâcheuses erreurs de raisonnement a eu, selon eux, une fonctionnalité pour nos ancêtres préhistoriques. » (p. 108) Mais aujourd’hui ? Il n’y a plus de lion à chaque coin de forêt ? Et bien : « Aussi longtemps que ces séquelles du passé ne constituent pas des obstacles à la reproduction et à la sauvegarde de l’espèce, il n’y a pas de raisons qu’elles disparaissent. Les mécanismes de la nature conservent en nous bien des choses qui n’ont pas toujours leur utilité. C’est le cas si connu de notre appendice. » (p. 109)

L’espèce humaine est sensible aux alarmes. L’histoire d’homo sapiens a commencé il y a 2,7 millions d’années ; cela nous a sans doute modelés, malgré les quelques millénaires de relative sécurité que nous connaissons. (p. 111) « La peur s’est donc emparée d’une partie de ce précieux trésor qu’est notre disponibilité mentale. Elle nous tient au ventre et plonge notre esprit dans des ensembles de données partielles et trompeuses qui font de nous des hypocondriaques permanents et nous font regarder vers l’avenir avec, comme seul horizon parfois, la terreur et la crainte d’une fin du monde prochaine. » […] « attirer l’attention des individus sur la question des risques ou sur le simple fait qu’ils sont mortels a tendance à accroître leur intérêt pour des idées autoritaires. » (p. 123) Mais nous y reviendrons !

La peur nous attire comme un aimant ? Connaissez-vous les selficides ?

« Ces dix dernières années, près de 300 personnes sont mortes par « selficides ». C’est le terme désignant les individus qui ont payé de leur vie le fait d’avoir voulu prendre une photo d’eux-mêmes trop près » d’un danger… […] « Le développement de la photographie nous a permis de démultiplier notre image. Qu’on y songe : il se prenait moins d’un milliard de photographies par an en 1930 alors qu’on en compte aujourd’hui, chaque année près de 1000 milliards ! » (p. 166) Ce phénomène « dévoile le difficile chemin entre la volonté d’être différents de nos congénères mais pas au point de ne pas être intégrés parmi eux, comme le montrent tous les phénomènes de mode. Nous voulons sans cesse nous distinguer des autres mais nous cherchons pour cela leur approbation. » (p. 170)

Approbation d’autrui mais goût de la polémique, et nous ne saurions le nier encore moins aujourd’hui qu’hier. (p. 127) « [la conflictualité] nous intéresse au sens anthropologique, c’est-à-dire qu’elle révèle un trait constant de la nature humaine. » (p. 128) « Que les réseaux sociaux facilitent ce climat agonistique n’est pas surprenant. Dans la vie ordinaire, la proximité spatiale entre les individus les enjoint souvent à éviter d’utiliser l’insulte ou l’invective. » (p. 133)

En outre, les réseaux sociaux rendent malheureux. « Une recherche portant sur 1500 jeunes de quatorze à vingt-quatre ans, au Royaume-Uni, a montré que la plateforme de partage photographique générait plus de malaise et de sentiment négatif que tous les autres réseaux sociaux. Pire, elle accroît les symptômes d’orthorexie névrotique – la tendance pathologique à vouloir ne consommer que des aliments sains. » (p. 172)

C’est un peu horrible, mais notre bonheur croît dans le malheur d’autrui, par comparaison. « Cette comparaison s’insinue même jusque dans la vie conjugale puisque plus une femme gagne bien sa vie, moins son conjoint est satisfait de son propre travail. » (p. 174)

(cette simple information, relayée sur mon mur facebook, a généré un torrent de commentaires polémiques… à ma grande surprise)

« Lorsque, d’une façon ou d’une autre, la métrique des réseaux sociaux indique l’intérêt positif que vous prêtent les autres, vous bénéficiez d’une décharge dopaminergique qui ressemble à une forme de bonheur. À l’inverse, si vous subissez une forme de misère attentionnelle, votre système de récompense psychique est en berne, surtout si vous vous comparez aux autres. » (p. 189)

Un peu de chimie… on peut distinguer la recherche du plaisir de la recherche du bonheur. « Si le premier dépend directement de la production de dopamine, le second dépend, lui, de la sérotonine, qui crée une sensation plus durable. Or, la recherche du plaisir s’oppose bien souvent à celle du bonheur, y compris en termes chimiques. En effet, explique [Robert] Lustig [neuroendocrinologue, auteur de The Hacking of the American Mind], la dopamine est un neurotransmetteur qui excite le neurone. Il se trouve que les neurones voient leur niveau d’excitabilité s’élever à mesure qu’ils sont excités. Pour obtenir le même effet, il en faudra toujours plus ; cela décrit exactement ce qui se produit dans les phénomènes d’addiction. Le professeur de l’université de Californie souligne que ce processus décrit le rapport que nous pouvons avoir à l’alcool, aussi bien qu’au sexe ou aux réseaux sociaux. » (p. 198)

« nos circuits de récompense à court terme peuvent rapidement prendre possession de notre esprit. Le terme est un peu fort mais il a une traduction physiologique très concrète : la production de dopamine accompagnant la jouissance à court terme a tendance à donner un avantage décisif aux régions postérieures du cerveau (comme l’amygdale ou l’hippocampe) plutôt qu’au cortex préfrontal qui régit les préférences de long terme et lutte contre certaines de nos intempérances. » (p. 197)

Une petite pause presque à mi-chemin du livre nous propose de réfléchir au titre : APOCALYPSE !

Le titre du livre de Bronner, quel petit coquin !!! il se gausse des incultes et prend au piège les superficiels si toutefois vous aviez cru que « Apocalypse » est pris ici au sens (très récent) de catastrophe… car en réalité, Jean de Patmos écrit son « apocalyspe », c’est-à-dire sa « révélation ». Fin du monde ? Destruction cognitive ? Non… « le monde contemporain, tel qu’il se dévoile par la dérégulation du marché cognitif, offre une révélation fondamentale – c’est-à-dire une apocalypsis – pour comprendre notre situation et ce qu’il risque de nous arriver. » (p. 191)

Ainsi donc, il vous fallait lire près de 200 pages pour ne pas commettre de bévue. Au passage, le saviez-vous ? 59% des personnes qui partagent des articles sur les réseaux sociaux n’ont lu que les titres et rien de leurs contenus (p. 191) !

Et pourquoi donc ? À cause des fameux titres plus alléchants que leur contenu ! C’est par ce phénomène que nous pouvons éditorialiser le monde, selon l’expression de GB.

Attirer le monde sur certains phénomènes, les mettre en lumière plutôt que d’autres ! Nous savions que les mauvaises nouvelles semblent retenir davantage l’attention des gens, et bien les énoncés faux également. Jefferson disait « Seule l’erreur a besoin du soutien du gouvernement. La vérité peut se débrouiller toute seule. » (p. 216) eh bien, Jefferson se trompait. Après un test comparatif avec des robots, il semblerait même que les humains diffusent plus largement le faux que les robots. « C’est par l’entremise des humains que le faux contamine notre monde. Les fausses informations vont six fois plus vite et sont plus partagées et repartagées que les vraies informations. »

[Ce qui me semble fort curieux : ont-elles le pouvoir de plaire davantage du fait de leur fausseté ? ou serait-ce leur emballage ? Ou justement le côté déballage ? Quelle différence entre une vraie et une fausse information, dans son apparence, qui pourrait expliquer cette différence de traitement ? J’aimerais davantage d’explication à ce sujet.]

Pour finir, dans l’étude de Solomon Ash, deux groupes d’individus reçoivent la description d’une même personnalité :

1) Steve est intelligent, travailleur, sanguin, critique, têtu et envieux.

2) Steve est envieux, têtu, critique, sanguin, travailleur et intelligent.

Les sujets de l’expérience dans le premier cas ont une meilleure opinion de Steve que dans le second cas. « L’ordre dans lequel étaient placés les adjectifs avait donc une influence sur la représentation que les sujets de l’expérience se faisaient de Steve. » (p. 227)

Et enfin des questions politiques que je trouve absolument passionnantes !

A propos de Méduse, horrifié, que faire de ses résultats ? … 3 axes :

La misanthropie, on peut l’analyser comme le résultat d’une déception : « c’est pour avoir initialement trop espéré des hommes que l’on peut être conduit à les détester inconditionnellement. C’est donc une anthropologie naïvement optimiste qui conduit à une autre, exagérément pessimiste. » (p. 234)

[et je souscris complètement à cette définition de la misanthropie ; il en va de même pour les gens qui ont toujours peur de dire des bêtises ou d’être ridicule. Un trop grand amour de soi ?]

Ou bien l’on considère que c’est bien fait pour eux ! « Pour établir cette interprétation, ceux que nous nommerons les néo-populistes, qu’ils se trouvent à la gauche ou à la droite de l’échiquier politique, usent de l’argumentum ad populum, c’est-à-dire du sophisme du peuple. » (p. 235)

Certains pensent aussi que si l’homme en est là, c’est à cause de la culture : « il s’agirait donc d’agir sur le contexte social, éventuellement d’abolir ce qu’ils nomment le néolibéralisme, pour qu’enfin naisse l’homme nouveau ou véritable, selon les versions. » (p. 235)

« Comme le précise Wiktor Stoczkowski, ces théories « s’interrogent sur les imperfections de la chose humaine et essaient de déterminer si ces imperfections sont ontologiques, inévitables, inscrites dans la nature des choses, ou si elles ne sont que des accidents de l’histoire. » (2011, p. 149) » (p. 236)

Les trois axes s’appuient sur une anthropologie implicite. La première conduit à l’isolement. Les deux suivantes sont intéressantes sur le plan politique. Si l’on considère que l’homme est dénaturé par le social, on conserve alors l’espoir que l’on peut tout changer. « La radicalisation de cet espoir se trouve ordinairement dans les théories qui font de toute chose l’effet d’une construction sociale. Ces modèles intellectuels impriment au monde toute la malléabilité politique désirée. Cependant le prix à payer est une certaine cécité à l’existence des invariants de notre espèce et en particulier de ceux qui ressortent de notre cognition. » (p. 237)

Or que sommes-nous ? C’est confirmé… nous regardons principalement des trucs nuls à la télé par exemple… Quelle déception de l’apprendre ! Nous pourrions croire que la nature était bien faite et que nous avons été pervertis, et d’ailleurs, certains le croient, mais « cette impression résulte précisément de ce que les êtres vivants paraissent si bien adaptés à leur environnement. Le problème est que nous ne voyons que les succès de la nature sans voir la masse de ses insuccès. L’échelle de temps qui constitue notre expérience directe n’est pas en mesure de nous faire prendre conscience que 99% des espèces qui ont existé un jour ont disparu aujourd’hui. » (p. 249)

C’est la faute de la société…? Qui dit ça ?

Max Horkheimer et Theodor Adorno, in « la production industrielle des biens culturels » (1974) : les individus seraient des êtres hétéronomes, modelés par l’environnement informatif que la société industrielle et capitaliste leur fait subir. » (p. 264) Si, dans un premier temps, la logique marchande a émancipé les individus des tutelles religieuses et des rangs sociaux illégitimes, elle a ensuite servi de moyen d’oppression masquant la nature réelle des rapports sociaux. C’est du moins la thèse défendue par Karl Marx et Friedrich Engels dans l’Idéologie allemande : « les croyances auxquelles nous adhérons sont déterminées par un mécanisme d’assimilation de l’idéologie dominante, elle-même issue des rapports de classe. Ces croyances ont donc pour conséquence directe de servir l’intérêt de la classe dominante. » (p. 265) … et donc selon des mécanismes obscurs, les foules seraient trahies et dépossédées d’elles-mêmes. Noam Chomsky et Edward Herman dans La fabrique du consentement. De la propagande médiatique en démocratie (1988-2009) semblent avoir défendu la même hypothèse. Paradoxe amusant : ils dénoncent la censure des voix dissidentes en démocratie et anticipe l’objection qu’on pourrait leur faire, à savoir qu’ils ont bien réussi à publier ce livre tout de même, en notant que « le système s’accommode parfaitement d’un certain degré de dissidence ». (p. 269)

GB analyse ensuite les arguments du livre en les battant en brèche. Il chagrine ensuite les adorateurs d’un Rousseau pris au pied de la lettre qui penseraient que l’homme est perverti par la civilisation en avançant des preuves anthropologiques et archéologiques que nos ancêtres étaient probablement fort violents. Il n’y a pas de bon sauvage ou de paradis perdu. Des expériences communautaires, comme la Colonia Cécilia, furent tentées mais n’aboutirent qu’à un échec patenté. (p. 284)

« Les anarchistes ont conçu toutes sortes de pédagogies alternatives censées préserver les capacités libertaires des enfants face aux assauts du contexte social dénaturant. Il fallait faire l’homme nouveau avant de faire la société nouvelle, et ce furent La Ruche de Sébastien Faure, l’orphelinat de Cempius de Paul Robin, ou encore l’école moderne fondée en Espagne par Francisco Ferrer, qui explorèrent, parallèlement à ces tentatives d’utopie, la possibilité d’éduquer autrement. On trouve dans ces expérimentations des principes remarquables comme l’égalité dans l’éducation quel que soit le sexe ou l’origine sociale, et d’autres sans doute plus discutables, mais on peut s’accorder sur le fait qu’aucune femme ou homme nouveau n’est né de ces belles tentatives. » (p. 285)

[Là, je reste sur ma faim car comment a-t-on pu prouver la non-existence d’homme nouveau ? Et qu’est-ce qu’un homme nouveau ? Qui sont les gens sortis de ces écoles ? Qu’ont-ils fait ? J’aimerais beaucoup avoir cette info… !]

« Il ne peut y avoir de projet d’éducation libertaire qui ne tienne compte de l’existence des grands invariants qui nous caractérisent. Ne pas le faire, c’est conduire les entreprises collectives vers des formes de tyrannie, même lorsqu’on est animé des meilleures intentions. Ce n’est pas tant que ces traits invariants soient des fatalités mais ils ne peuvent tout simplement pas disparaître parce que nous les trouvons indésirables. » (p. 285)

Quel ironique GB qui nomme sa conclusion « La lutte finale » !

Que faire ? « Une stupéfiante étude, publiée dans la revue Science en 2014, a montré que les individus préféraient s’administrer des chocs électriques plutôt que d’être contraints de supporter un moment de silence (de 6 à 15 minutes) qu’ils auraient pu consacrer simplement à réfléchir. Dans ces conditions, on comprend mieux l’attraction qu’exercent ces outils que sont nos téléphones, tablettes et ordinateurs, qui offrent à tout moment le sentiment artificieux d’un événement possible. » (p. 339)

Des pistes de solution ?

« face à la mondialisation et à la célérité des problèmes que nous rencontrons, la coordination internationale est plus que jamais nécessaire. Je ne sais si cette coordination pourra prendre la forme d’une institution ayant plus de pouvoir ou relever d’une autre forme d’ingénierie de la décision collective qui n’a pas encore été pensée, mais nul doute que, s’il existe une solution possible, elle se trouve lovée dans notre capital attentionnel. » (p. 357) Car la menace civilisationnelle existe bel et bien et se profile sans aucun doute à l’horizon de notre espèce !