Belle fresque historique !

Et qui n’a pas fait l’économie d’un avertissement sur le sujet que ne manqueraient pas de réclamer les grincheux : le livre ne nie pas l’existence de la philogynie, de la misanthropie et de la misandrie. Simplement, ce n’est pas le sujet. « Mais là n’est pas notre propos. Le sujet de cet essai est la misogynie en tant que telle, en tant que concept culturel en Occident, d’en repérer les paradigmes les plus insistants et d’en suivre le fil rouge à travers les siècles. » (p. 16)

Commençons donc par l’antiquité et la mythologie, au cœur de laquelle « Les Amazones constituent le contre-exemple le plus éclatant du patriarcat hellénique méditerranéen. Leur royaume constituait un véritable monde à l’envers. Leur société brutalement matriarcale représentait, aux yeux des Grecs, le comble de l’horreur et de la répulsion. » (p. 35)

Les séductrices cruelles et les ensorceleuses qui se mêlent d’être trop amoureuses : la fameuse Circé, la malheureuse Déjanire, et bien entendu Médée.

Je m’arrêterais plus volontiers sur Procné, la moins connue des malheureuses héroïnes : « Le récit de son histoire, ainsi que de sa sœur Philomèle, se trouve en particulier dans les Métamorphoses d’Ovide. Le mari de Procné, le roi thrace Térée, avait violé sa belle-sœur Philomèle. Pour la contraindre au silence, il lui coupe la langue et la retient prisonnière. Procné la libère, tue Itys, le fils qu’elle avait eu de Térée, le dépèce et le donne à manger à Térée. C’est en tant que meurtrière de sa progéniture qu’elle peut être comparée à Médée. » (p. 41)

Dans la Bible, les mêmes figures de femmes défiant le pouvoir et les lois qu’on leur impose : Dalila, Jézabel, mais aussi Hérodiade et sa fille Salomé. (42-43) Beaucoup d’œuvres témoignent de la fascination que ces deux femmes exercèrent sur des siècles de littérature. Nous pourrions en citer de nombreuses autres (p. 44 à p. 48) et l’auteur d’en supposer : « Magiciennes, violentes, ensorceleuses ou dominatrices, ces figures négatives de la féminité ont déterminé, aux racines mêmes des cultures méditerranéennes, une perception prédatrice du féminin, dans laquelle il est permis de voir les premiers ancrages d’une misogynie puissante et durable. […] Certes, l’examen critique des textes et des œuvres réévalue sans cesse [ces références culturelles], mais peine à les entamer. En témoigne la pérennité des vocables antiques pour désigner encore les femmes d’aujourd’hui. Dans les esprits masculins, Harpies, Furies et Amazones ont la vie dure et témoignent toujours du fait que dans la misogynie nichent des craintes ataviques originelles devant le féminin, qui sont autant de projections mythologiques archaïques dans une culture largement postérieure. » (p. 49)

Alors qu’en est-il de la fameuse Ève et de sa très grande faute originelle ? Cette légende sur laquelle s’appuient les religions du livre, monothéistes, pour fustiger le sexe prétendument faible. Il semblerait qu’il y aurait comme un malentendu… en effet, d’après nos auteurs, « la bible a été convoquée de manière fallacieuse pendant des siècles afin de légitimer des fantasmes misogynes dont elle n’était pas porteuse. » (p. 52) Le récit biblique aurait été dévoyé… On en trouve des traces chez Thomas d’Aquin (p. 56) d’après lequel la femme aurait pu (dû ?) être considérée au contraire comme le parachèvement de la création. De plus, Ève possède surtout une certaine curiosité intellectuelle (p. 57) qui lui est reprochée… finalement, la misogynie biblique procèderait surtout « des gloses juives et chrétiennes sur le texte, mais n’est pas contenue par le texte de manière explicite. Autrement dit, l’Écriture n’établit pas ici une infériorité ontologique de la femme, et ce sont les contextes culturels antiques et médiévaux de milieux rabbiniques et cléricaux qui la produisirent en l’extrapolation. » (p. 60)

Parmi les écrivains à l’origine de cette diabolisation, on peut citer Tertullien (p. 62) mais aussi d’autres (p. 65) qui parlent alors de l’Ève intérieure, le démon. C’est donc parti : les textes de l’église sont réinterprétés par les Pères de l’Église. C’est alors la porte ouverte à la chasse aux sorcières (p. 67), en partie à l’instigation d’Augustin, et ce, malgré une certaine conception de l’égalité : « Les Pères du Moyen Âge ont suivi Augustin. À leurs yeux, il y a égalité entre la femme et l’homme, créature unique en deux sexes. Mais, dans l’ordre de la symbolique, des valeurs sont assignées à la part féminine, qui vulnérabilisent l’homme et la femme. Si donc Ève n’est pas obérée de l’infériorité, les symboles qu’on lui prête en font cependant la possible porte du diable : elle se trouve donc porteuse de moindres forces et d’une plus grande fragilité. » (p. 70)

Le contexte latin dès les premiers temps romains, aura favorisé l’apparition de telle pensée. Pensons à Tarpéia ou à Lucrèce.

Impossible de quitter l’antiquité sans évoquer Lilith. « Avec Lilith, le folklore juif a intégré le démon féminin Liliu (ou Lilitu) de la mythologie akkadienne, qui est apparentée à Lamashtu. Présente dans la Bible sous le nom hébreu de Lîlît, elle y est perçue comme un être malfaisant. L’Alphabet de Ben Sira en fait même la première épouse d’Adam, rebelle à l’autorité de l’homme. Séductrice, magicienne, épouse de Satan, Lilith est considéré comme la mère des démons et des mélancoliques. Elle représente l’osmose archaïque entre le féminin et le diabolique, et le principe de la femme comme intrinsèquement dangereuse. On ajoutera cependant que ses caractéristiques malfaisantes sont liées à une féminité amputée : Lilith ne peut pas être mère. » (p. 76)

Mais finalement, c’est à croire que ses contempteurs ne sont jamais contents… on l’a compris : la mauvaise femme ne peut être mère. Mais si par bonheur elle l’est, alors cela la définit totalement… et assez mal. Elle n’est pas nourricière, elle est la nourriture et elle n’est que nourriture. Il faut attendre le XVIIè pour que commence à disparaître l’idée que la semence masculine vient se nourrir et croître dans le ventre féminin. ^^

« L’année 1672 [est la date de] parution du livre du médecin néerlandais Reiner De Graaf, intitulé Nouveau traité des organes génitaux de la femme, où est exposée la théorie de l’ovisme selon laquelle l’homme et l’animal tireraient leur origine d’un œuf contenu, avant le coït, dans les ovaires des femmes. Cette thèse était d’une importance capitale car elle ébranlait dans ses fondements la théorie aristotélicienne et galénique qui était, jusque-là, le modèle de référence obligée pour quiconque s’intéressait au processus de la génération. Avec la découverte du follicule de l’ovaire, la participation de la femme à la reproduction ne pouvait plus être contestée et le vieil axiome de la supériorité masculine se trouvait donc ruiné. »

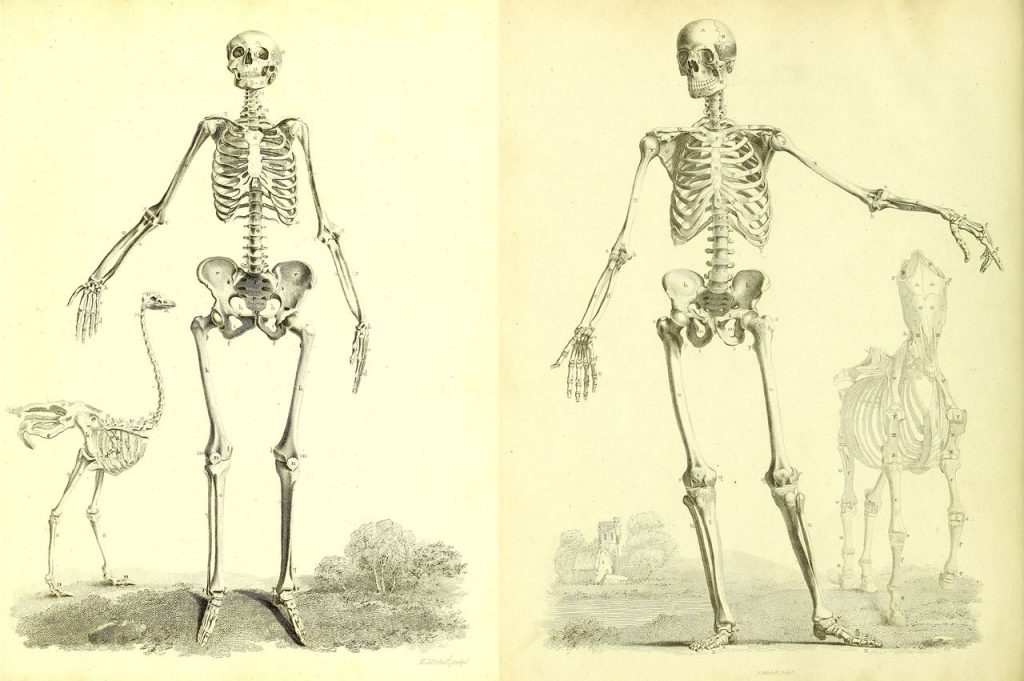

Évidemment, il se trouva tout de même des scientifiques pour s’opposer à cette thèse. Le travail de sape se poursuit inlassablement et finalement, on va regarder le cerveau des femmes. En partant du préjugé qu’elles sont moins intelligentes, on tâche d’expliquer cette infériorité par la taille du cerveau desdites dames. Chez Barclay, 1829, The Anatomy of the Bones of the Human Body, on trouve ce dessin (ci-dessous) entre autres, assimilant le squelette de l’homme à celui du cheval – force et intelligence – et celui de la femme à l’autruche – « animal célèbre pour son aveuglement stupide. » Son bassin est large et sa tête bien plus petite. Les pages suivantes énumèrent les divers travaux scientifiques allant dans ce sens, jusqu’à l’aube du XXème siècle. La femme reste l’éternelle inférieure, un peu débile, au sens propre du terme, dotée d’une grande sensibilité. Mais lorsqu’il s’avère que le sensible est primordial pour accéder à la compréhension du réel, alors on lui dénie cette capacité par un habile tour de passe-passe (p. 90) « L’entendement devint donc tributaire de la physiologie des organes sensitifs et nerveux ; et la sensibilité la mesure de la force de l’esprit. Dans ce grand tournant épistémologique, la femme, de par sa nature sensible, aurait dû logiquement accéder au monde intelligible. Mais les scientifiques prétendirent que sa sensibilité handicapait son accès à l’intellectualité. Il fut établi qu’un surplus ou un déficit de sensibilité pouvait fortement altérer l’organe cérébral et le plonger dans une faiblesse extrême. Or, celle de la femme fut pensée en termes d’excès. » (p. 90) Épatant de constater la mauvaise foi et l’acharnement misogyne. Notons tout de même que dans ce marasme, existait des hommes comme le philosophe féministe Poullain de La Barre qui affirmait que « l’esprit n’a point de sexe » (p. 91) et il ne fut pas le seul à défendre un autre point de vue sur une question qui, visiblement et heureusement, ne faisait pas l’unanimité.

Mais revenons quelques siècles en arrière pour aborder le destin d’un fantasme très curieux : celui de l’utérus, perçu alors comme une bête sauvage se baladant dans le corps des femmes. Ce fantasme eut la vie dure, malgré les descriptions anatomiques des organes sexuels féminins des médecins grecs du Vè av JC ! Cependant, d’après le Corpus Hippocratique (Vème siècle avant J.-C.), « l’utérus était un être vivant, organe creux doté d’une bouche et capable de se déplacer dans toutes les cavités du corps. » L’utérus est alors un animal tyrannique qu’il faut satisfaire – une femme qui n’a pas suffisamment de rapports sexuels est donc susceptible d’être plus malade que les autres… (p. 109) Cette théorie de l’utérus voyageur dut attendre le XVIIIè pour être remise en question ! « Jusqu’au premier tiers du XXè, certaines régions françaises (Languedoc, Alsace et Lorraine) et certaines régions espagnoles (Galice) et italiennes (Sicile) associaient encore l’hystérie à une mobilité de la matrice. » (p. 113) (Giordana Charuty, Folie, mariage et mort, Paris, Seuil, 1997, pp. 40-94)

Évidemment, avec l’utérus, les règles intriguent. Elles sont même perçues comme nuisibles à la santé des femmes (Pline l’Ancien et Soranos d’Éphèse). Le coït durant les règles peut être funeste à l’homme. (p. 127-128) Du coup, à partir de la ménopause, comme de juste, les femmes sont libérées et peuvent penser : la femme est comme contaminée. Vue bizarre de la ménopause, à partir de laquelle les femmes peuvent penser (p. 115)… quand elles ne deviennent pas de malfaisantes sorcières, bien entendu. Mais jusque-là, du fait même de sa complexion, la femme est dévolue au foyer, à prendre soin de son époux et de ses enfants. C’est ce qui la rend heureuse, preuves anatomiques à l’appui. D’ailleurs, est-elle autre chose que matière ? La femme a-t-elle une âme ? La question était sérieuse ! les femmes sont-elles des êtres humains ? Au XVIème, la discussion est vive.

« En 1595, parut en Allemagne un petit livre latin intitulé Disputatio nova contra mulieres qua probatur eas homines non esse, que nous pourrions traduire par « Discussion nouvelle contre les femmes dont il est prouvé qu’elles ne sont pas de l’espèce humaine ». Sa paternité fut vite imputée à un jeune philologue allemand, originaire de Breslau, Valens Acidalius, dont les ouvrages sur les auteurs latins avaient été publiés, selon Pierre Bayle, par le même libraire. »

Heureusement, la Disputatio ne rencontre pas de succès et fait plutôt scandale, même à l’époque, mais lance tout de même une longue querelle où chaque intellectuel de son temps y va de ses arguments.

Entrons alors dans le debunkage du fameux concile de Mâcon au cours duquel aurait été affirmé que les femmes n’ont pas d’âme. Eh bien, cela n’a jamais été dit lors de ce concile… (https://fr.wikipedia.org/wiki/Légende_du_concile_de_Mâcon) Pourtant, dans le cadre de sa critique sévère du christianisme, c’est ce que Michel Onfray explique : « en 2005, dans son Traité d’athéologie, Michel Onfray, non seulement donne tête baissée dans la légende mais commet l’anachronisme sidérant de faire commenter par les évêques de Mâcon, en 585, le livre attribué à Valens « Alcidalus » (sic) publié en 1595 ! Bien que la légende ait été scientifiquement démontée, on la trouve encore en 2009 dans un livre de Pascal Picq et Philippe Brenot, Le Sexe, l’homme et l’évolution. Les auteurs y affirment, sans sourciller, à propos de la femme, qu’elle est « bien inférieure à l’homme puisque n’ayant pas d’âme, selon la conclusion de Mâcon de 585. »

En bref, pour conclure, « les débats sur l’humanité et l’âme des femmes procèdent donc d’une longue mystification de caractère anticatholique. Ils reposent sur une dissertation faussement attribuée à Valens Acidalius, sur un synode qui ne s’est sans doute pas tenu à Mâcon, et dont une brève discussion corollaire a été érigée en décision canonique. Les noms propres de la controverse, Acidalius et Mâcon, se dérobent donc en tant que réalités, mais pas en tant que symboles, devant l’enquête historique ; celle-ci doit se tourner vers les raisons qui ont construit et perpétué une légende, en l’occurrence, l’affaiblissement de l’Église catholique par un procès en misogynie. » (p. 190)

Cependant, que dire de la chrétienté dès ses débuts ? On connait la mise à mort cruelle d’Hypatie, par exemple, dans l’Antiquité alexandrine. Or, s’agit-il d’un meurtre misogyne ? « Si Hypatie avait été un homme, eût-elle subi un sort similaire ? Tels sont les termes dans lesquels il convient de s’interroger si l’on veut débusquer la misogynie dans cette sombre affaire. La réponse est : oui, sans doute. » En effet, en qualité de maîtresse (i.e. « professeur ») du préfet Oreste en opposition ferme avec l’homme fort de la ville d’alors, l’évêque Cyrille, ce dernier a pu se sentir gêné par la notoriété d’Hypatie ; il a pu voir en elle un obstacle à sa progression politique. (p. 243) Donc, peut-être pas un meurtre misogyne, mais plutôt politique… En revanche, l’agressivité et la cruauté de sa mort, orchestrée par des chrétiens radicaux, peuvent être perçues comme un emballement misogyne !

Revers du christianisme, c’est par le monachisme – à l’instar d’Hildegarde de Bingen (XIème siècle) – que les femmes pouvaient espérer n’être pas exclues de l’érudition et du savoir en général, mais l’université se développa sans les femmes. Citons tout de même Herrade de Landsberg, Béatrice de Nazareth et Hadewijch d’Anvers, suffisamment peu nombreuses pour qu’on tente de ne pas les oublier.

Citons également Gaspara Stampa, poétesse du XVIème, Barbara Strozzi, musicienne compositrice de madrigaux au XVIIè et Artémisia Gentileschi, peintre. N’oublions pas Christine de Pisan et Marguerite de Navarre. Je poursuis avec « Élisabeth Jacquet de la Guerre, claveciniste virtuose et compositrice, admise à jouer devant Louis XIV ou Mme Vigée-Lebrun, célébrée comme la portraitiste la plus accomplie de la seconde moitié du XVIIIè. »

Le XXème siècle et le suivant laisse la part aux femmes, petit à petit, mais de façon exponentielle. Rappelons que ce n’est qu’en 1975 que l’école devient mixte de la maternelle au lycée, avec la loi Haby.

La tête des femmes… dans la tête des femmes… il y a quelques années déjà, une étudiante chinoise m’expliquait vouloir être docteure parce qu’en Chine, les femmes ayant un doctorat sont considérée comme le troisième sexe. En France, c’était encore ainsi sous l’Ancien Régime « en se faisant lettrée ou savante, une femme devenait un être ni femme ni homme, mais le mélange des deux, soit une femme-homme, c’est-à-dire métaphoriquement parlant, ce que les scientifiques de l’âge classique appelaient une gynanthrope. » (p. 249) D’ailleurs, ne lit-on pas dans le Journal des Goncourt : « si on avait fait l’autopsie des femmes ayant un talent original, comme Mme Sand, Mme Viardot… on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de l’homme, des clitoris un peu parents de nos verges. » (p. 250)

Ah la magie du pénis… notons que l’on trouve beaucoup d’homosexuels parmi les hommes de génie. Je dis ça, je dis rien.

En tout cas, certains fantasmèrent vraiment d’aller chercher dans la tête des femmes. C’est ainsi que naquit le fameux personnage de Lustucru, ce bon père Lustucru, connu pour aller guérir la tête des femmes à l’aide ses outils de forge… délicatesse…

:O

Cette violence et cette guerre menées par des hommes contre l’intelligence de femmes peut-elle trouver sa source dans la peur ? On peut bien parler de méfiance quand on lit sous la plume de Martial ce qui sonnerait presque comme un aveu : « que la femme soit inférieure à son mari, Priscus ! Sans quoi les femmes et les citoyens ne pourront pas être égaux. » Autrement dit, si la femme n’est pas inférieure à l’homme, elle ne peut être que supérieure à lui. À égalité, elle lui est donc supérieure. Seul un abaissement de la femme permettrait donc à l’homme d’être son égal. » (p. 139) Mais il faut attendre le XIIè siècle pour voir émerger une littérature philogyne. Martial, Juvénal s’en donnent à cœur joie et sont imités pendant des siècles par bien d’autres de façon remarquable, même si l’on peut remarquer toutefois que l’époque est au dénigrement généralisé. (p. 147) C’est finalement un vrai genre littéraire qui se développe (p. 150) qui alimente alors une controverse encore d’actualité. (p. 151)

Bien sûr, on trouve la femme orgueilleuse et tentatrice, coquette également. Au XVIIIè cependant, avec l’émergence d’intellectuels, la moquerie vis-à-vis des femmes change d’objet. Elles sont désormais dénigrées sur le plan intellectuel plus que sur le plan physique. (p. 156) À l’instar de Virgile, pour de nombreux écrivains, varium et mutabile semper, « chose variable et toujours changeante » que la femme. Ou « Souvent femme varie, bien fol est qui s’y fie ! » (p. 157) jusqu’au fameux donna è mobile, de Verdi. Et tous les coups sont permis : on cherche alors jusque dans la lune des preuves scientifiques de ces a priori, notamment en la qualifiant d’astre féminin – comme c’est mignon ! (p. 158)

La femme est bavarde (p. 159), aussi, mais elle peut être même dominatrice et elle est sévèrement attaquée sur ces points : « Les textes littéraires se plaisent à représenter, sous la loupe grossissante de la caricature, des mégères et des épouses qui, dans leur maison, crient, grondent et tempêtent, tyrannisent et portent la culotte, battent et fouettent leurs enfants, leurs domestiques et leurs époux, réduits à des tâches subalternes et féminines. En somme, à représenter, non sans ironie, un antimonde où les rôles et les valeurs sont inversés, où la femme, dominatrice et méchante, est campée en bourreau et le mari, battu et bonasse, en victime et forçat misérable ; un monde renversé où le foyer est devenu pour l’homme un joug insupportable et un enfer domestique. » (p. 161) C’est l’avènement de la mégère…

Mais si toutefois elle ne l’était point, si toutefois elle se piquait de délicates attentions, alors c’est la précieuse ridicule, la prétentieuse et la pédante. Bref, où qu’elle aille, on ne la rate jamais. (p. 163)

Finissons les évocations proprement littéraires par celle d’un film du XXIè : « il s’agit d’un long métrage de Mitchell Lichtenstein, intitulé Teeth (2007). Ce film retrace, dans une petite ville du Texas, l’éveil à la sexualité d’une jeune fille qui se découvre dotée d’un vagin denté. Elle se sert de cette anomalie anatomique pour punir les hommes qui lui manquent de respect. Cette fiction est devenue réalité par une invention sud-africaine qui, se plantant dans le pénis de l’agresseur-violeur, ne peuvent en être retirées que sur une table d’opération. » (p. 132)

Bref, pour conclure, « la misogynie consiste ici à faire doublement de la femme un être à protéger d’elle-même et dont l’homme doit en même temps se prémunir. En d’autres termes, elle repose sur une méfiance multiséculaire construite dans les registres littéraire aussi bien que scientifique. » (p. 133)

C’est le droit qui canonise et même cristallise les faits de société : il peut donc se lire comme un enregistrement indirect de ces faits. On constate alors, à la lecture du droit, que les femmes ont été longtemps juridiquement inférieures, légalement, en Occident.

« À Athènes, la femme était une « éternelle mineure » dans la mesure où elle demeurait toute sa vie sous la tutelle d’un kyrios ; un maître, et le mariage, qui était le fondement de son existence, ne l’en émancipait pas. Même les filles dites « épiclères », qui étaient les survivantes uniques d’une fratrie, étaient cernées : elles étaient contraintes d’épouser leur plus proche parent dans la lignée paternelle. Quant aux Romaines, il convient de distinguer deux époques : celle de la République (Vè-Ier siècle avJC) où leur situation juridique était proche de celle des Grecques, et celle de l’Empire (Ier-VIè siècle), pendant laquelle elles ont acquis plus d’autonomie. » (p. 192) Souvent, pour expliquer cet état de droit, est invoquée la faiblesse des femmes et la nécessité de les protéger, en les plaçant légalement sous la tutelle des hommes de la famille. (p. 196) D’ailleurs, le droit distingue les femmes dont il serait avéré qu’elles échappent à la faiblesse d’esprit réputée liée à leur sexe (p. 201) : peuvent alors administrer leur bien « celles que recommandent l’honorabilité de leurs mœurs et l’ingéniosité de leur esprit. » (p. 201)

Les femmes n’étaient pas pour autant méprisées ; elles étaient valorisées et respectées en tant que mères, en tant que pourvoyeuse de citoyens. Il est vrai cependant que la paternité était également très valorisée et les hommes devaient participer à cette production d’humains.

Notons l’exception spartiate : « À Sparte, les femmes nées de citoyens n’étaient pas cloîtrées dans un gynécée comme les Athéniennes pour y filer de la laine. Elles vivaient à l’extérieur et pratiquaient l’exercice physique, sportif et guerrier, à l’instar des hommes. Le célibat leur était interdit car leur mission était explicitement d’enfanter de nouveaux citoyens. Mais les rôles impartis aux femmes et l’étanchéité de la citoyenneté provoquèrent au IVème siècle un affaissement démographique : cette « oliganthropie » fut fatale à Sparte, qui s’éteignit par le tarissement des citoyens. » (p. 195)

Bien plus tard, la loi salique est censée écarter les femmes du trône. Cependant, à y regarder de plus près, là encore les choses ne sont pas si simples. Plusieurs historiens, tels que Sarah Hanley, Ralph Giesey et Éliane Viennot, ont récemment démontré le mécanisme de sa fabrication. » (p. 205) En réalité, les femmes étaient exclues du droit de succession des terres allodiales (les alleux) mais rien ne leur interdisait d’accéder au trône. Néanmoins, à la suite de falsifications nombreuses, on finit plus tard par invoquer cette loi pour bannir les femmes de la fonction royale.

Pendant la période révolutionnaire, on s’appuya encore sur l’infériorité biologique prétendue des femmes pour les exclure de droits civiques, et ce malgré les efforts des féministes de l’époque. (p. 210) Le code civil apporta la dernière pierre à l’édifice en instituant un ordre sexiste et inégalitaire sur le plan juridique (p. 211). S’ensuit une longue période de luttes féministes ; notons qu’il faudra attendre le 6 juin 2000 pour que la loi française entérine l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et à la fonction élective. (p. 221).

Et pourtant, elles prirent part aux mouvements et revendications politiques. Les femmes n’étaient pas les dernières à la révolte : Pendant la Commune de Paris (1871), des femmes de Paris versaient du pétrole sur les édifices afin de hâter les incendies. (p. 273) Les Versaillais montrèrent du doigt les « pétroleuses » !

Et en effet, l’un des traits de la misogynie consiste à tourner en dérision, voire à pathologiser des traits plutôt considérés comme une force chez l’homme : colère, abnégation, rébellion, action spectaculaire. (p. 275) On suppose également la femme incompatible avec la machine, et notamment la voiture. On note toutefois la triple exception faite aux machines à laver, machines à coudre et machine à écrire ! 😮

De nos jours, la femme reste objet, submergée et harcelée, comme le montrent les derniers événements MeToo et autres BalanceTonPorc. Le cinéma poursuit l’œuvre de dénigrement, à l’écran comme dans ses coulisses, mais des femmes s’y attaquent. Voyons avec le documentaire Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig comment elles s’y prirent.

Le viol est-il misogyne ? Les violences conjugales sont à 97% le fait d’hommes à l’encontre de femmes. « Au moins deux millions de femmes sont victimes de violence conjugale en France chaque année. » (p. 290) « C’est la première cause de mortalité féminine, avant le cancer. » (p. 290)

« La violence faite aux femmes est-elle une négation de la féminité ? Disons plutôt que c’est une perception de la féminité qui détermine ces paroxysmes d’agressivité. C’est une affaire de domination masculine : « la libido qui s’exerce à l’encontre des femmes est en même temps une libido dominandi. Forcer une femme, c’est vouloir la dominer en niant son libre-arbitre. » (p. 292)

« Un livre saisissant, récemment consacré par Annick Cojean au colonel Kadhafi, montre que le viol et la domination misogyne étaient constitutifs de l’autorité tyrannique exercée pendant quarante années par le dictateur libyen. […] le colonel avait droit de cuissage sur toute la Libye et faisait enlever et séquestrer de jeunes libyennes pour en faire des esclaves sexuelles. La puissance sexuelle dominatrice était chez lui, de toute évidence, le support majeur de l’autorité. […] Par ailleurs, cette misogynie violente a été placée au cœur de la répression des rebelles par le colonel Kadhafi : des distributions massives de Viagra à ses soldats appuyaient l’incitation à violer les femmes pour restaurer l’autorité menacée. » (p. 294)

Des discriminations salariales à la misogynie à l’assemblée nationale, en passant par le harcèlement de rue ou le harcèlement tout court, la route est encore longue et « l’Institut national d’études démographiques, à la suite de l’enquête Virage, a abouti à des constatations quantitatives alarmantes. (p. 307). « Il apparaît aujourd’hui que la misogynie est considérée comme à l’origine d’un corps de délits. Cela amène à penser qu’une étape décisive serait franchie par le Droit si celui-ci l’inscrivait comme un délit – au même titre que l’homophobie et la pédophilie – juridiquement défini comme couvrant une panoplie de délits et de crimes. La « misogynie » ne serait alors plus seulement une très ancienne disposition mentale définie par le dictionnaire, mais aussi un ensemble de délits et crimes faisant des femmes d’éternelles victimes de sujétions et de violences. » (p. 312)

L’archéologie d’un mépris – ÉPILOGUE

Luce Irigaray a émis l’hypothèse selon laquelle, à l’inverse des théories freudiennes, l’homme serait complexé par sa libido moins forte que celle de la femme et l’absence de matrice dans son corps. « Et telle serait, selon elle, la raison pour laquelle il voudrait imposer sa supériorité physique et sociale. Une domination si forte qu’elle contraindrait les femmes à renoncer à leur féminité, tant les hommes voudraient la nier. Cela peut certes prêter à discussion, mais nous avons là une explication intéressante de la misogynie et de sa puissance multiséculaire. » (p. 315)

Parmi les bonnes nouvelles cependant, on constatera que la misogynie n’est plus à la mode, ne fait pas vendre et n’est plus rentable. (p. 322)

La conclusion des auteurs

« Au terme de cet essai, il est permis de se demander si, dans la misogynie, l’ingrédient majeur, plus encore que le mépris, ne serait pas la peur. Une peur masculine exacerbée devant l’altérité féminine. Cicéron écrivait en s’inspirant de Platon que, si l’on accordait des libertés aux femmes, les esclaves en demanderaient bientôt, puis les chiens, puis les chevaux et les ânes. Derrière le trait satirique, on perçoit la crainte du renversement d’un ordre présidé par les hommes. Mais Cicéron le dit explicitement : sa crainte est de voir l’homme « s’effacer » devant la femme. Or si l’on pense que cet effacement a commencé, que deviendra cette peur ? Se déporterait-elle vers de nouvelles altérités ? Que restera-t-il de la misogynie ? Un ressentiment ? » (p. 323)