« Nous ne sommes pas libres, ni de vivre, en venant au monde, ni de mourir ou de ne pas mourir. Mais nous sommes libres d’accepter la mort. Une fois de plus, c’est dans et par celle-ci que se réalise notre liberté. » Ainsi parlait et écrivait l’empereur Marc-Aurèle au livre I de ses Pensées. » (p. 13)

Grimal nous annonce sa thèse dès l’introduction : À l’étude, la liberté se révèle inséparable de la mort. La liberté s’exerce en effet à travers des choix, parfois des choix tragiques. La liberté pour les Grecs n’était pas la même que pour les Romains, et c’est ce que nous allons voir.

François Guizot (XIXè), dans Histoire de la civilisation en Europe, pensait que le monde antique ignorait le sentiment de liberté pure. Il croyait que la liberté n’existait que chez les sauvages ou les barbares… depuis, nous avons compris qu’il se trompait. En effet, dans ces peuples que, d’ailleurs, l’on n’appelle plus « barbares » ou « sauvages » ou même « primitifs » aujourd’hui, on trouve aussi une soumission aux « croyances, étouffantes, rites, coutumes strictes, tyrannie d’un chef ou d’un groupe. » (p. 8)

Dans ce livre de 1989, on a va trouver pas mal de formulations ou de points de vue tout à fait has been ^^

Chapitre I : la libertas républicaine

César et Octave-Auguste, son fils adoptif, qui lui succède, se battent tous les deux pour la liberté, mais s’opposent l’un à l’autre. De quelle liberté parle-t-on ? – Voici quelques mots du paradoxe de César : « Ainsi, le même homme, pour une même action – qui était la prise du pouvoir par la force – pouvait se prévaloir de la liberté et allait être abattu par un groupe d’hommes qui l’accusaient de l’avoir enlevée aux citoyens ! (p. 16) […] Il était donc vrai que César avait à la fois lutté pour la liberté (c’est-à-dire le fonctionnement traditionnel des institutions de la cité) et, en fait, l’avait supprimée. Mais s’agissait-il vraiment de la même liberté ? » (p. 17)

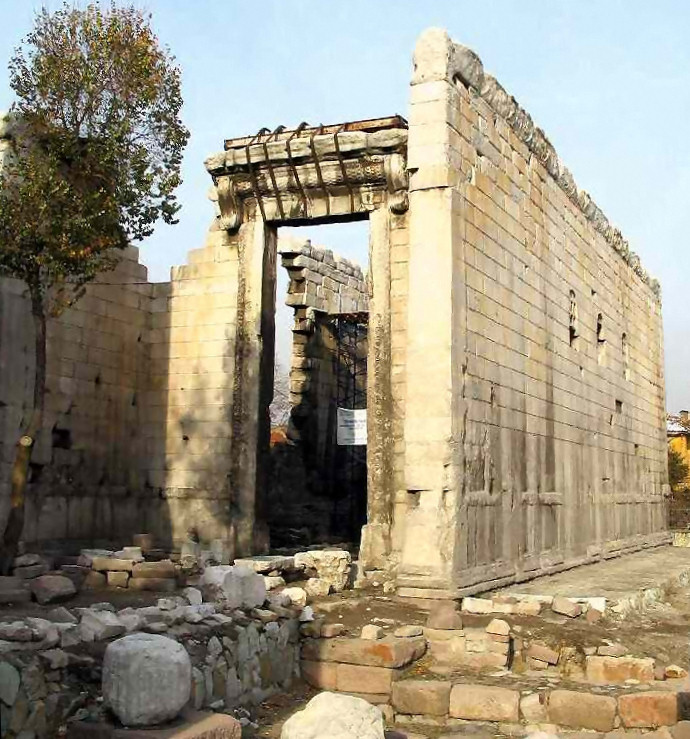

Octave-Auguste résume sa carrière dans la célèbre inscription d’Ancyre : « À l’âge de vingt ans, j’ai rassemblé une armée, de ma propre initiative et à mes propres frais, et grâce à elle, j’ai rendu la liberté à l’État opprimé par la tyrannie d’une faction. » (p. 19)

Petite parenthèse : César s’est marié vers 16 ans avec Cornelia qui, elle, n’en avait que 10.

En réalité, il n’est de liberté que par rapport au statut d’esclave. « être libre, dans ces conditions, c’est, négativement, ne pas être esclave. L’esclave, en effet, est la chose de son maître ; il ne possède ni bien ni famille, il ne dispose pas de son corps. » (p. 20) Et dans ces conditions, en réalité, seul le pater familias est réellement libre. La famille n’est libre qu’à travers lui. Les enfants sont des liberi, ils jouissent d’une liberté analogue à celle de leurs parents. Il devient donc primordial de ne pas attenter à l’intégrité de la famille.

Les histoires des Tarquins chassés de Rome en raison du viol de Lucrèce, au VIème s av JC, l’enlèvement et le viol de la jeune Virginie, ensuite tuée par son propre père, sont, aux yeux de Grimal, des témoignages de ce choix impérieux : la liberté ou la mort (p. 23) Il cite encore l’épisode des Horaces et Curiaces.

Ici, j’émets quelques doutes… que des jeunes filles eussent été obligées de se donner la mort pour laver l’honneur de la famille ne ressemble pas à une preuve de leur liberté, mais au contraire à l’esclavage de leur corps, perçu comme appartenant à la famille et garant de son honneur. Enfin je dis ça, je dis rien ^^

La société semble avoir été organisée en noyaux autour du pater familias. (p. 32) En fait, les données archéologiques semblent confirmer la préexistence de villages.

« Les villages préexistent à la Ville. On peut penser que, dans ces villages, vivaient, comme des abeilles autour de leur reine, les descendants et les parents par alliance d’un Père. Chaque village avait autour de lui une zone « neutre » en partie cultivée, et l’on imaginera volontiers que là vinrent s’établir des isolés semblables à ces « hors-la-loi » dont parle la légende à propos de Romulus, qui demandèrent asile et s’installèrent au voisinage du temps de Jupiter Capitolin. » (p. 32)

Ces isolés s’allient à un pater, qui devient en quelque sorte leur patron, une sorte de père-protecteur à qui ils se doivent. Ainsi devait être organisée la société au VIIIè s av JC.

Une hiérarchie stricte (et patriarcale) – Lors de la réunion des villages en une ville, de la fondation de Rome, c’est l’imperium qui confère un pouvoir absolu au roi suivant une stricte hiérarchie : « Garant du corps urbain, véritable hypostase de Jupiter, au sommet se trouvait le roi. Puis venaient les chefs de clans – les chefs des familles – dans leur double rôle de pères et de patrons. Et, autour d’eux, les clients. C’est cette population hétérogène, membre de gentes et clients, qui était groupée dans les curies, dont l’assemblée jouait [un certain rôle]. (p. 33)

Pour info du qui fait quoi – un sénateur devait avoir plus de 50 ans et devait être propriétaire foncier en Italie. Un equites devait entretenir un cheval. Cohabitaient des fortunes très diverses et de grands écarts entre elles. Vers la fin du VIè s avJC existaient peut-être carrément deux communautés bien distinctes, organisées autour d’institutions et assemblées qui leur étaient propres : les plébéiens et les patriciens.

Au final, la libertas fut garantie pour tous par le droit romain (p. 47) et ce fut une façon de retrouver l’unité de Rome, qui avait été « un moment remise en question par l’inégalité des fortunes, la différence des traditions religieuses, et celle des structures familiales. » (p. 47)

Chapitre II : Les combats de la liberté

Tite-Live, au début du Livre II de son Histoire de Rome, présente « l’histoire d’un peuple désormais libre. » après la chute des rois. S’ensuit une méditation sur la nature de la liberté (p. 50) qui, selon lui, dépend, d’une part de l’existence à la tête de l’État de deux magistrats annuels, d’autre part, du fait que le pouvoir suprême (imperium) relève des lois et non des hommes.

C’est beau en théorie… mais comme Grimal le note, Tite-Live nous rapporte lui-même une histoire assez surprenante : le drame de Tarquin… lequel ? Dans la même famille (gens) des Tarquins on trouve plusieurs Tarquins… les ancêtres légendaires à la très mauvaise réputation et les contemporains, qui payent pour leurs ancêtres. Il se trouve que « l’un des hommes qui avaient le plus contribué à chasser Tarquin le Superbe portait, lui aussi, le nom de Tarquinius, ce qui était naturel, puisqu’il appartenait à la même gens que le roi. Le surnom seul différait. Lucius Tarquin Collatin, donc, était devenu consul, en récompense de son rôle dans la révolution. Mais le peuple ne put supporter qu’un consul s’appelât Tarquin – cela sembla d’un mauvais présage. » (p. 52) Orchestré savamment par Brutus, le drame a lieu : Tarquin est exilé ! « Ainsi, le premier acte de la cité « libre » fut d’enlever son droit de citoyen à un homme, pour la seule raison qu’il portait un nom haï. »

Brutus (le vilain) voulait surtout l’écarter… et le prétexte était tout trouvé ! et à cette époque, on ne changeait pas de nom ! (p. 52)

Mais Brutus ne s’arrête pas là… figurez-vous que les membres de la gens Tarquinius complotent. On appelle cela une conjuration. Or, à leurs côtés, on trouve mêmes les enfants de Brutus !! Ils seront tous condamnés. Et Brutus assiste à l’exécution de ses propres enfants pour… sauver la patrie. « Brutus n’en fut pas moins admiré à l’égal d’un héros, pour sa fermeté et son dévouement à l’État. » (p. 53)

Il peut donc y avoir conflit entre liberté de conscience et raison d’État : Brutus passe outre la loi morale qui demande au père de protéger ses enfants, passe outre le droit d’appel des accusés… pour affermir les droits de la cité. (p. 55)

La liberté des individus se heurte donc aux intérêts du groupe : « les libres citoyens d’une cité libre deviennent esclaves de fait, à partir du moment où, comme nous l’avons rappelé, ils ont prêté au magistrat qui les conduira à la guerre le sacramentum. » (p. 57)

Le sacrementum : un acte à caractère religieux bien sûr !

La question de la liberté soulève donc celle de l’empilement des droits : lequel prévaut ? Cicéron propose une réponse dans son Traité des Lois : il convient « pour établir le droit, de prendre pour point de départ la loi suprême qui, commune à tous les temps, est née avant qu’aucune loi ait été écrite ou qu’ait été formée absolument aucune cité ». (p. 62)

« La liberté relève de cet ordre, à la fois naturel et divin. Elle est antérieure aux lois. Elle résulte de l’existence même, en nous, d’une raison, qui nous permet de discerner le vrai du faux. » (p. 62)

Dans le contexte de cet empire qui s’étend et de ces terres toujours plus vastes qu’il faut gérer et exploiter, de nouvelles questions se posent : Comment s’attacher les paysans lointains ? La loi frumentaire de Gaius Gracchus propose de ne faire payer le blé que très peu cher. C’est le début des subventions aux agriculteurs ! Il s’attache ainsi des gens qui acceptent par conséquent de réduire leur liberté en entrant dans le clan des assistés. (p. 66) Pour défendre ces « assistés », Cicéron explique : « Nos humbles amis, inoccupés tout le jour, peuvent se permettre d’être assidus pour accompagner les hommes de bien, qui leur rendront des services. Comme ils attendent tout de nous, permets-leur d’avoir quelque chose qu’ils puissent eux aussi nous donner. » On trouve cela dans le plaidoyer pour Murena. Ce présent qu’ils donnent, c’est justement leur présence. Pour Cicéron, la liberté, ce n’est pas l’égalité des privilèges, mais la cohésion de la société, autour d’une amitié qui respecte les puissants et protège les faibles. (p. 68) Alors, certes, c’est un peu paternaliste ! Mais là, Grimal commente :

(p.69) « On peut, certes, juger (en employant un mot d’aujourd’hui) qu’il se rend coupable de « paternalisme », un terme que notre temps n’aime guère. Mais ce « paternalisme » n’était-il pas fidèle à la droite ligne d’une société que les Pères et les « patrons » avaient, dès l’origine, façonnée ? Au nom de quel triste réalisme ce qu’une telle structure sociale conservait, un peu de l’antique idéal, fait de générosité, d’affection et de respect mutuels, devrait-il être condamné ? En ce temps-là, la « fraternité » ne sera pas ajoutée, tardivement, à la « liberté » et à l’égalité, comme ce sera le cas dans la France du XIXè siècle. Elle était inhérente à la société elle-même. »

Oui, bon, Grimal écrit en 89. D’ailleurs, quid de Grimal ? Mort en 96, à 84 ans, qu’aurait-il dit des débats qui agitent nos jours… et les femmes ? les esclaves ?

Bref, reprenons, si l’on comprend bien, c’est le respect de la hiérarchie et de l’ordre établi qui est le garant de la liberté (p. 69). Si tout est distribué selon la justice, cette justice entraîne la liberté.

Mais il arrive parfois que la liberté individuelle contrarie la liberté collective, et inversement. Socrate accepte sa condamnation à mort et refuse de s’évader, pour ne pas contrevenir à aux lois et à la justice. A l’inverse, le collectif peut donc devenir tyrannique. (p. 70)

Cependant, dans l’exercice politique de cette hiérarchie, les citoyens n’ont pas les mêmes droits, le peuple choisit des représentants ; les nobles peuvent être candidats. Durant la dictature de Cinna, c’est le bazar : les meurtres et suicides se multiplient. Cicéron spectateur pense le droit et la liberté dans ce contexte agité. Certes, il ne peut y avoir d’égalité complète entre tous les membres de la cité, mais au moins, une aequitas, qui est le fait de posséder le droit de cité romaine, permet de participer à la libertas.

Chapitre III : La liberté sacralisée

Les Grecs avaient fait de la liberté une déesse puissante, qui échappait d’ailleurs au contrôle des hommes, selon Cicéron dans le dialogue Sur la nature des dieux. Pour les Grecs, la déesse les avait protégés contre la tyrannie des Pisistratides puis contre les Perses. Selon la légende, Harmodios et Aristogiton, tyrannoctones (meurtriers de tyrans), érigés en statues à Athènes dans le quartier des Céramiques, avaient libéré la ville des tyrans ! (p. 81)

D’après Hérodote, Thucydide et Aristote, la réalité était tout autre. L’un des tyran, Hipparque, tomba amoureux d’Harmodios, déjà en couple installé avec Aristogiton. Et oui. Cela déplut fort à Aristogiton et ils décidèrent de se venger et de tuer les tyrans. C’est donc une sorte de vendetta amoureuse qui fonda la légende de la victoire de la liberté sur la tyrannie : Hipparque tué, son frère Hippias continua en effet de régner en tyran pendant 3 ans, et ne partit que sous la pression des Lacédémoniens, alliés à de grandes familles athéniennes en exil. (p. 83) Pour en savoir plus, cliquez ici par exemple. Quant à la lutte et la victoire contre les Perses, Darius puis Xerxès, elles valurent à Athènes une renommée mondiale (dans le petit monde méditerranéen ^^) et une gloire qui perdura jusque chez les Romains. Cependant, est-ce qu’une victoire des Perses aurait véritablement nui à la liberté de penser des Grecs ? Les peuples sous la domination perse avaient pu conserver leur culte, par exemple (p. 91) tandis que les Athéniens, après leur victoire sur les Perses, imposèrent de fortes amendes sur les peuples qui avaient accepté des exigences de l’ennemi, prétextant par là les « protéger »… (p. 92)

La Grèce qui a réussi à vaincre les Perses est en réalité une coalition de plusieurs cités dont l’indépendance est en fait le seul garant d’une certaine liberté. Dans la Grèce achéenne, celle des royaumes de Sparte ou de Mycènes, au temps d’Agamemnon ou de Ménélas, il n’y a pas vraiment de liberté de parole, et certainement pas qui contrarierait la parole du chef, du roi. (p. 94) Mais le roi, tout roi qu’il fût, n’était pas non plus libre ; prenons pour exemple le sacrifice d’Iphigénie pour obtenir des vents favorables… son père, Agamemnon, ne fut pas libre d’épargner sa fille. (p. 94). La royauté revêtait en ces temps un caractère sacré. Pour désigner le roi, nous avons d’ailleurs koiranos (indo-européen, qui le relie à la fonction guerrière), (wanax) anax, trouvé sur les tablettes mycéniennes et qui signifie « protecteur », et enfin basileus, qui n’est pas i.e mais peut-être égéen ? et que l’on rencontre partout (Athènes, Chypre, Sparte). Le pouvoir appartient à des turannoi à Athènes et en Ionie. À partir de ces éléments de lexique, on peut supposer que « c’est seulement lorsque les groupes humains parvenus dans la région de l’Égée rencontrèrent d’autres hommes, installés là depuis plus ou moins longtemps que naquirent les cités. » (p. 95) Cette différence devint même un critère de citoyenneté : « Périclès obtint en 451 que ne fût pas considéré comme citoyen quiconque ne serait pas né d’un père et d’une mère ayant le droit de cité. » (p. 96) C’est donc une certaine fermeture qui caractérise la citoyenneté grecque… à l’intérieur de laquelle, certes, les citoyens étaient « libres ». A ce titre, la civitas romaine était bien différente, sans doute parce que considérée dès le départ comme une patrie d’accueil, celle de tous les hommes libres. D’après Hérodote, au temps des Pélasges (peuple grec qui étaient là avant l’invasion des achéens, éoliens et ioniens), avant l’invasion des Hellènes, il n’y avait pas d’esclaves ; ceux-ci furent constitués au fur et à mesure des razzias, à l’instar de ce qui est raconté dans l’Iliade, notamment pour ce qui concerne les femmes et enfants. C’est d’ailleurs à ce moment de l’histoire grecque qu’apparaît le mot grec « liberté ». (p. 98) Néanmoins, la liberté d’Athènes reposait sur l’asservissement des autres (p. 101), à l’extérieur comme à l’intérieur, et notamment grâce aux esclaves.

Aristote justifie l’existence des esclaves en parlant de « nature » d’esclave (p. 102) : ils ne sont pas capables de raison et trouvent ainsi un avantage à être guidés, soumis. Alors quid des hommes que l’on fait esclave, captifs de guerre ? On répond tout simplement que les Barbares, par exemple, étant soumis à un despote dans leur pays d’origine, sont par nature esclaves… (p. 103) Hum Hum… Il est possible que Platon n’ait pas été en accord avec cela ; cependant, notez que dans une telle conception, affranchir les esclaves paraissaient inconcevable, contrairement à ce qui se passait couramment à Rome (p. 104). Et c’est dans ce contexte que souffla un vent de rébellion, notamment avec Socrate… et son « démon » ou sa voix intérieure, son indépendance d’esprit, sa quête de la vérité et sa relation avec le controversé Alcibiade. Socrate fut accusé de « corrompre la jeunesse ». (p. 110)

« Socrate, donc, mourut, mais les thèses qu’il soutenait marquèrent le début d’une « liberté » nouvelle. Sa mort, la fermeté avec laquelle il soutint, en se sacrifiant, le caractère sacré des lois aussi injustes qu’elles fussent, apportèrent la révélation qu’il était possible d’être « libre », même en face de tyrans déchaînés – qu’il s’agît d’un tyran unique, comme ce Phalaris qui, en Sicile, jetait des hommes dans le corps en bronze d’un taureau chauffé à blanc – ou d’un tribunal composé de « libres » citoyens. » (p. 110)

Les héritiers d’une telle liberté et indépendance d’esprit ne seraient pas Platon, selon Grimal, mais plutôt Antisthène et les Cyniques, ceux qui s’étaient affranchis de l’opinion en particulier. Quoi qu’il en soit de leur devenir, les philosophes deviennent ceux qui généralement montrent la voie aux autres hommes. Qu’il s’agisse des stoïciens ou des cyniques, ces deux mouvements opposés témoignent tout de même d’un certain malaise de la pensée grecque du IVè siècle (guerres contre Sparte, Thèbes ; factions), la liberté a perdu de son attrait. La démocratie a ses propres contraintes, et l’on s’en aperçoit ; les intellectuels vantent par ailleurs les mérites de la société perse, par exemple (Xénophon – Cyropédie) (p. 113) Finalement, dans les discours d’Isocrate, on trouve une certaine sympathie des grecs à l’égard de la monarchie. Philippe, puis surtout Alexandre, s’ils n’arrivent pas en terrain conquis, ont toutefois quelques facilités. (p. 115) Les philosophes sont ceux qui créèrent « les conditions spirituelles de cette immense communauté que fut le monde hellénistique. Paradoxalement, ce sera dans les monarchies qui en sortirent que se réaliseront et se formuleront les lois d’une nouvelle liberté. » (p. 116) Au IIIè s, dans la Grèce hellénistique, malgré la menace perse, les citoyens se sentent libres : « Partout, l’hellénisme triomphe. Quant à la liberté intérieure, elle n’est plus une revendication majeure. Les citoyens la possèdent dans leur vie quotidienne, plus entière que jamais. » (p. 116). En effet, ils peuvent participer aux grandes fêtes, aux cultes et les écoles ouvertes par les philosophes et les rhéteurs se multiplient. (p. 117)

Chapitre IV : La conquête héroïque

On considère que le développement des mouvements cyniques, au sein de l’hellénisme, après la libération selon Socrate, serait plutôt un symptôme qu’une cause d’une montée de l’individualisme. (p. 120)

Cette théorie, développée ci-après dans le livre de Grimal, selon laquelle l’individualisme se développe à partir de la mort de Socrate, faisant comme si celle-ci avait eu un grand retentissement dans le monde intellectuel de l’époque, est aujourd’hui souvent remise en question.

« Un courant profond existe donc, à l’intérieur de l’hellénisme, dont on peut suivre les progrès de décennie en décennie, qui sépare l’homme de la cité, le rend indépendant d’elle et, plus généralement, de la société humaine quelle qu’elle soit, et prétend faire en sorte qu’il trouve en lui-même les conditions spirituelles de son bonheur et de son existence même. » (p. 120)

Qu’en est-il de la liberté pour les Grecs ? Comment se la figuraient-ils ? Car les eleutheroi, les « hommes libres », ne l’étaient que par rapport aux esclaves, appelés alors andrapoda, « homipèdes »… (p. 123) mais qu’en est-il de la liberté de penser ? La condamnation de Socrate peut être une preuve de la façon dont elle était reçue dans la démocratie athénienne.

« La pensée ne devait pas aller outre certaines limites et, en particulier, chercher à expliquer l’univers autrement que par les mythes relatifs aux divinités – l’homme « libre » lui-même, l’homme de pensée restait soumis à ce que l’on croyait savoir des dieux. » (p. 124)

Les poèmes homériques nous montrent des héros soumis à un Destin que rien ne peut contrarier. « Ainsi, chaque mortel a sa Moira, le sort qui l’attend et auquel il ne saurait échapper. » (p. 124) Selon la légende, la ville de Troie a été construite sur la colline où est tombée la déesse Atè, l’erreur… ce qui explique de façon rétrospective tous les mauvais choix politiques de ses dirigeants. (p. 124) Tous les héros homériques vivent sous une contrainte. Si l’histoire d’Ulysse est devenue célèbre, c’est parce qu’il lutte pour conserver sa liberté, en dépit de tout ce qui semble se liguer contre lui. (p. 125) Ulysse pourrait être le héros de la liberté, en ce sens (p. 126) et cependant les dieux l’aident. « À ce moment, deux conceptions de la liberté sont en présence, ou plutôt se superposent : d’un côté, il y a la liberté que les divinités concèdent aux mortels, pour qu’ils puissent accomplir leur destin ; liberté aveugle, illusoire, mais qui sur le moment, apparaît comme totale. » […] et de l’autre, « la plus profonde, qui, elle, échappe au pouvoir du Destin, la volonté obstinée du héros, celle qui répond à ses exigences intérieures, sur lesquelles les dieux ne peuvent rien. » (p. 127)

Grimal parle encore d’erreur de la liberté pour évoquer le cas d’Héraclès, né après Eurysthée, son cousin qui le réduit donc en esclavage, du fait d’un droit d’aînesse. Héraclès serait lui aussi né sous Atè, l’erreur. (p. 129) Il devient donc esclave par erreur et dans ce cadre va réaliser les fameux douze travaux pour affirmer… sa liberté. (p. 130) Dans ce cycle, Héraclès est la « gloire d’Héra », littéralement. Il est possible que ce mythe très ancien, plus ancien que les grecs, plutôt issus des Hellènes, « ait été imaginé pour rendre de cette subordination du dieu à la déesse et, dans une certaine mesure, la rationaliser. » (p. 131) Thésée et Cadmos eux aussi ont affaire à l’esclavage – ces légendes de héros qui gagnent leur liberté ou la reconquièrent étaient reçues comme des modèles à suivre. Dans ces combats, l’homme est placé face aux dieux, sans toutefois leur être égal : le combat de Prométhée est aussi un combat contre le Destin, ou du moins, la lutte pour une liberté au sein de ce Destin (p. 137) On trouve dans les tragédies d’Eschyle une trace de cette liberté… contre le règne d’Egisthe et de Clytemnestre, les vieillards s’insurgent : ils ne sauraient être dirigés par ce tyran et préférait le règne de leur basileus, Agamemnon, consacré par les dieux. « Eschyle, par sa naissance, appartenait à la noblesse des Eupatrides. La démocratie, intransigeante, hostile aux vieilles familles qui avaient autrefois dirigé la cité, ne pouvait guère attirer sa sympathie. Éprouve-t-il quelque nostalgie du temps mythique où des rois régnaient dans Athènes ? » (p. 138)

Les Euménides « porte à la scène la parrhésia, le droit à la parole, si souvent invoqué par les partisans d’un régime démocratique et contre lequel Démocrite, témoin des erreurs de ce régime, après le « règne » de Périclès, avait mis les Athéniens en garde, en disant : « la liberté de parole est la marque de la liberté, mais le danger réside dans le discernement de l’occasion. » Au théâtre, le danger était moindre qu’à l’agora. Au fur et à mesure qu’avance le siècle, les débats sur la liberté, dans la tragédie, portent de plus en plus sur la liberté « intérieure » face au pouvoir » (p. 142) (cf Antigone de Sophocle) Sophocle valorise la liberté de l’homme – Protagoras, l’homme qui est la mesure de toute chose. Mais apparaît alors comme un danger le crime d’hybris, possible, voire inévitable à travers la liberté de démesure. (p. 143) La liberté d’Antigone est aussi celle du sacrifice (p. 144) et Grimal de suggérer :

« Paradoxalement, ce sont le plus souvent des femmes qui attestent ainsi leur liberté, par leur consentement à mourir. Peut-être parce que leur code de l’honneur est plus exigeant, peut-être parce que, soumises à un père, à un mari, à un frère, elles ont peu l’occasion, dans leur vie quotidienne, d’exercer leur liberté. » (p. 145) Grimal évoque donc les exemples d’Alceste, qui se sacrifie par amour de son mari Admète ; Laodamie également. Ou encore la jeune Néoptolème, qui se suicide pour échapper à l’esclavage. (p. 146)

Je ne sais pas dans quelle mesure on peut suivre Grimal jusque-là puisque souvent ces femmes se sacrifient pour un homme, pour l’honneur de la famille, bref, pour autrui. Il veut y voir une marque de leur liberté de mourir plutôt que d’être esclave et développe ici encore cette idée ancienne mais je ne suis guère convaincue ; d’autant moins qu’il continue avec Phèdre, qu’il montre comme esclave de ses passions chez Euripide (Hippolyte). Bien plus tard, Sénèque choisit de montrer chez elle plutôt le combat entre la volonté et la passion. (p. 148)

Zénon de Citium est plus jeune qu’Alexandre d’une vingtaine d’années seulement. On lui prête d’avoir conseillé au jeune empereur d’être le guide des Grecs et le maître des Barbares. Toutefois, il pensait aussi que les citoyens ne devraient pas vivre séparés chacun dans sa cité mais devraient peupler le monde comme un seul peuple. Cela serait possible si tous étaient libres, et en particulier dotée d’une certaine liberté intérieure (p. 149-150). Son successeur Chrysippe s’exprime ainsi : « il faut appeler liberté (eleutheria), la connaissance sûre (la science, epistémè) de ce qui est permis et de ce qui est autorisé, et esclavage (douleia), l’ignorance de ce qui est autorisé et de ce qui ne l’est pas. » (p. 151) Cette fois, la liberté se trouve au-delà des lois de la cité. Seul le sage est véritablement libre.

Trois « bonnes passions » aux yeux des stoïciens : la joie, la volonté et la prudence.

(Vraiment, je me demande ce qu’on a inventé de mieux que le stoïcisme… l’épicurisme peut-être ?)

Est-ce que les idées stoïciennes ont donné des idées de révolte et peut-on les mettre en relation avec les rébellions de Sicile ou d’Italie (Spartacus) ? On ne le sait pas et l’hypothèse semble fragile. (p. 153) Quelle fut leur influence ? plutôt certaine et visible sur le pouvoir en place, notamment dans le monde romain. (p. 154)

Un petit clin d’œil amusant : le roman de Iamboulos (Jambule), rapporté par Diodore de Sicile : histoire de deux grecs capturés par des Ethiopiens et embarqués de force par ceux-ci, amenés sur une île lointaine, dont les habitants se donnent le titre de Fils du Soleil… est-ce une préfiguration du stoïcisme ? (pour en savoir plus sur ce roman, ici)

Chapitre V : La liberté sous les Césars

Les mers étaient remplies de pirates, notamment au IVè, comme en témoignent les intrigues de la Comédie Nouvelle (de Ménandre par exemple). C’est par la lutte contre les pirates que les Romains étendent leur Empire (p. 155). C’est Pompée, en 67 av JC, qui débarrasse la méditerranée des derniers pirates dans leur derniers repaires (Cilicie) ; elle devient mare nostrum, un espace de libre circulation des biens et des personnes. Vive la liberté du commerce ! (p. 157)

En réalité, dans cet espace, plusieurs états de droits se superposent et se complètent : « un premier statut, considéré comme fondamental, lié à la patrie de chacun, à sa citoyenneté dans la cité dont il est originaire, puis un autre, à l’intérieur de l’empire, par lequel il participe, de façon variable, selon les provinces, aux garanties conférées aux citoyens romains eux-mêmes par la civitas romana. Le premier statut, s’il est celui des citoyens d’une cité libre, les soumet aux institutions propres de cette cité. Mais les autorités romaines possèdent un droit de regard sur leur fonctionnement et forment une véritable juridiction d’appel, dans le cas où les intéressés estiment que leur « liberté » a été lésée, par exemple à la suite d’une décision prise par un tribunal formé de leurs concitoyens. » (p. 157) (cf les édits d’Auguste découverts à Cyrène en 1926)

Sous Auguste, les Romains vivaient sous une monarchie, mais elle se présentait comme protectrice et respectueuse des conditions premières de la liberté, soit le règne d’une justice impartiale. Dans cette configuration, les esclaves étaient soumis à une autorité plus haute que celle de leur maître, et s’en remettait à la fides qu’ils leur devaient, et qu’ils pouvaient invoquer contre leur maître en cas d’injustice. (p. 165)

De même, une certaine liberté religieuse était garantie, du moment que le culte officiel n’était point dérangé et qu’il était respecté (p. 166) : les citoyens pouvaient bien en penser ce qu’ils voulaient, il ne fallait pas troubler l’ordre public. C’est une bien grande différence avec la démocratie athénienne qui condamna Socrate pour avoir introduit de nouveaux dieux. L’Empire romain regorgeait de dieux nouveaux, apparaissant et disparaissant parfois. Seuls restaient interdits les débordements contraires à la vie publique : viols, assassinats dans le cas des Bacchanales, ou mutilations et délires orgiastiques dans le cas du culte de Cybèle, la Grande Mère de Phrygie (fin du IIIè av JC). Cependant, c’est vrai que le druidisme fut interdit et même aboli sous Claude. (p. 169) Pourquoi ? Peut-être en raison du pouvoir qu’ils exerçaient sur leurs contemporains ? Peut-être aussi parce qu’ils pratiquaient le sacrifice humain… et que cela répugnait aux Romains qui avaient extirpé cette pratique de leur propre culte ?

Quid des chrétiens ? Le problème des chrétiens, c’est qu’ils refusaient d’accomplir les gestes rituels d’adoration devant la statue de l’Empereur. Encore une fois, c’est le comportement et non ce que l’on pense ou croit qui est incriminé.

« Le problème posé par le développement de la religion des Chrétiens est à nos yeux le plus important de ceux que rencontrèrent les empereurs, de Néron à Constantin. Il eut pour effet de mettre fin, graduellement, au traditionnel libéralisme de Rome, en dressant une barrière infranchissable entre Chrétiens et païens. Et, lorsque l’Empereur devint chrétien, et qu’il fallut choisir, les persécuteurs d’antan devinrent à leur tour les persécutés. Des temps nouveaux s’instauraient, créant une faille dans la tradition romaine. » (p. 171)

Quel désespoir ce dut être, que celui des romains conscients d’un tel bouleversement !

Les philosophes grecs furent accueillis (IIès av JC), puis chassés dès lors qu’ils prônèrent la recherche de plaisir individuel (cf les épicuriens), les autorités craignant alors qu’ils ne corrompent la jeunesse qui deviendraient lascive, égoïste, incompatible avec l’idéal de dévouement à l’État. (p. 171) Les rhéteurs latins constituèrent eux aussi une menace : on tolère les rhéteurs grecs… mais ceux qui peuvent s’adresser à tous et enseignent la manipulation des foules ? Certainement pas (p. 172)

Plus menaçant en revanche est apparue le grand nombre d’esclaves. Ils étaient bien souvent médecins, architectes, pédagogues, secrétaires, intendants, grammairiens, philosophes comme Épictète, qui était le directeur de conscience de l’empereur. (p. 174) Les affranchissements étaient nombreux et courants par ailleurs : on n’était pas esclave toute sa vie (enfin sauf les femmes à mon avis ^^)

Après Auguste, on dit que tout le monde se rua dans la servitude de Tibère, puis, pire, de Caligula, qui fut le premier vrai tyran. (p. 184) « les historiens anciens, Tacite, Suétone, Dio Cassius énumèrent les actes arbitraires de Caligula, Claude, Néron, les accusations portées contre les hommes les plus éminents du Sénat, dès qu’ils étaient soupçonnés de quelque indépendance. Dans un tel monde, il n’y a aucune place pour la liberté, du moins celle qui s’affirme par des actes ou des paroles. La seule liberté qui subsiste est celle des consciences. Le mot libertas prend alors un sens qui, sans doute, n’est pas nouveau mais exalte un aspect qui, jusque-là, restait secondaire. La libertas est alors un nom que l’on donne à la dignité de la personne, à l’indépendance maintenue en dépit de tout, même si elle ne se traduit pas en actions. » (p. 185) Pour conserver sa liberté, Sénèque accusé de conjuration par Néron et à qui il ordonne de se suicider ne peut que s’exécuter. « Une fois de plus, la liberté se découvre inséparable de la mort. » (p. 185)