Que les choses soient claires, moi j’aime bien Onfray… malgré son côté un peu borderline, malgré son amour immodéré pour les méandres de la discussion, ses accumulations presque lyriques d’adjectifs et ses caricatures virulentes pleines d’ironie… Dans ce Traité d’Athéologie, justement, les réflexions nourrissantes autour du terme « athée » – qui implique la présence de ce que le mot nie – et les éléments historiques instruits sont accompagnés d’une véritable satire à l’encontre des religions monothéistes, un pamphlet ou une diatribe parfois véhémente, qui en deviendrait presque hilarante (si l’on n’est pas un cul béni ou une none voilée).

Quelques passages à retenir !

A la recherche des athées d’antan : oui, il y a depuis longtemps des gens qui bataillent contre les dogmes religieux…

Cristovao Ferreira écrit en 1614 la Supercherie dévoilée : « Dans une trentaine de pages seulement, il affirme : Dieu n’a pas créé le monde ; d’ailleurs le monde l’a jamais été : l’âme est mortelle ; il n’existe ni enfer ni paradis, ni prédestination ; les enfants morts sont indemnes du péché originel qui, de toute façon, n’existe pas ; le christianisme est une invention ; le décalogue, une sottise impraticable ; le pape, un immoral et dangereux personnage ; le paiement de messes, les indulgences, l’excommunication, les interdits alimentaires, la virginité de Marie, les rois mages, autant de billevesées ; la résurrection, un conte déraisonnable, risible, scandaleux, une duperie ; les sacrements, la confession, des sottises ; l’eucharistie, une métaphore ; le jugement dernier, un incroyable délire… » (59)

Ça commence fort… et après lui, le miracle : L’abbé Meslier, curé d’Etrépigny dans les Ardennes, écrit un volumineux Testament qui dénonce violemment le christianisme… Puis viennent ensuite : « La Mettrie le furieux jubilatoire, dom Deschamps l’inventeur d’un hégélianisme communaliste, d’Holbach l’imprécateur de Dieu, Helvétius le matérialiste voluptueux, Sylvain Maréchal et son Dictionnaire des athées, mais aussi les idéologues Cabanis, Volney ou Destutt de Tracy habituellement passés sous silence… » (60)

Alors pourquoi un tel silence sur tous ces travaux ? Onfray explique que pour nos gouvernements actuels, il serait peut-être souhaitable d’enseigner le fait religieux – et non le fait athée – afin de familiariser à nouveau le peuple avec cette conception de la transcendance et du divin, ces hauteurs qui n’ont de compte à rendre à personne… parce que sinon, si l’on voulait vraiment éclairer le fait religieux, il faudrait également montrer du doigt les contradictions internes, par exemple catholiques : la date de la messe de Noël, volée à Sol Invictus, les évangiles apocryphes, la crèche et le concile sur l’iconophilie, la crucifixion impossible de Jésus… (p.87)

Quels seraient des Principes d’athéologie ?

« Déconstruire les trois monothéismes et montrer combien […] le fond demeure le même.

[…] Une série de haines violemment imposées dans l’histoire par des hommes qui se prétendent dépositaires et interprètes de la parole de Dieu – les Clergés : haine de l’intelligence à laquelle les monothéistes préfèrent l’obéissance et la soumission ; haine de la vie doublée d’une indéfectible passion thanatophilique ; haine de l’ici-bas sans cesse dévalorisé en regard d’un au-delà, seul réservoir de sens, de vérité, de certitude et de béatitude possibles ; haine du corps corruptible, déprécié dans le moindre détail quand l’âme éternelle, immortelle et divine est parée de toutes les qualités et de toutes les vertus ; haine des femmes enfin, du sexe libre et libéré au nom de l’Ange, cet anticorps archétypal commun aux trois religions. » (95)

Le pur et l’impur, le licite et l’illicite occupent davantage les musulmans et les juifs que les chrétiens. Néanmoins, c’est par opportunisme que Paul s’est débarrassé de ces interdits : il devait convertir des polythéistes en nombre, des païens. Onfray se moque joyeusement des séries d’interdits et on sourit (110-114)

D’après Onfray, les religions procède de la pulsion de mort : nous avons peur de mourir, alors nous nous y préparons et nous imaginons volontiers que cette vie, qui nous semble refusée avant même de commencer, n’est finalement qu’un passage vers autre chose qui nous serait promis. Excellent levier à exploiter pour ceux qui souhaiteraient asservir les autres. La pulsion de mort comme pulsion des 3 monothéismes est le fil conducteur d’Onfray.

Mais Onfray oublie parfois, à mon humble avis, que les polythéismes ne proposaient guère autre chose que des paradis, des au-delà, des Charon passeurs et des métempsychoses, y compris Pythagore, et une peur ou une haine des femmes, recluse dans leur gynécée et dépendantes toujours de leur père puis de leur mari. Il explique bien qu’Eve, qui pèche par volonté de savoir, est le pendant monothéiste de Pandore… Mais la légende d’Eve, récupérée par le monothéisme, éclot dans un monde polythéiste.

Pour Onfray, le message religieux est le même : il vaut mieux vivre sans savoir mais en croyant plutôt qu’en connaissant la brutalité de notre existence.

L’avorton hystérique : Paul de Tarse, très coupable

« L’amplification et la promotion de cette fable par Paul de Tarse qui se croit mandaté par Dieu quand il se contente de gérer sa propre névrose ; sa haine de soi transformée en haine du monde ; son impuissance, son ressentiment, la revanche d’un avorton – selon son propre terme… – transformés en moteur d’une individualité qui se répand dans tout le bassin méditerranéen ; la jouissance masochiste d’un homme étendue à la dimension d’une secte parmi des milliers à l’époque. » (96)

Accusé au premier chef par Onfray, il n’a pas de mot assez dur pour lui tout au long de son Traité, et plus particulièrement dans un chapitre entier La contamination paulinienne (175 à 185) où l’on découvre un portrait truculent et hilarant (je vous laisse chercher la liste des maladies probables de Paul…)

Sur l’existence de Jésus

Sur l’existence de Jésus, Onfray interroge la fiabilité des trois petites sources que nous possédons : les Antiquités de l’historien Flavius Joseph, les Annales de Tacite, la Vie des douze Césars de Suétone. Il est probable que les moines chrétiens aient recopié ces textes en ajoutant sans scrupule une mention à Jésus ; à l’époque, on n’aborde pas le livre avec le même respect ou souci de l’authenticité. Prosper Alfaric ou Raoul Vaneigem, ultra-rationalistes, soutiennent la non-existence de Jésus. Ce qui est certain, c’est qu’à cette époque, la région familière à Jésus pullule de révoltés, notamment contre l’oppresseur occupant, les romains (Thedeus, Jacob et Simon, Menahem dans le Ier siècle après J.-C.)

Le nom Jésus signifie « Dieu sauve, a sauvé, sauvera« . Le nom a-t-il porté l’homme ? ou le nom a-t-il été donné plus tard à l’ectoplasme (dixit) ? Onfray s’interroge « Qui est l’auteur de Jésus ? Marc. » (164). Marc donne à ce personnage tout ce dont il a besoin pour convaincre et surtout séduire un public. Si l’on compare l’histoire de Jésus à celles de Pythagore, Platon ou Socrate, que découvre-t-on ? La mère vierge ou visitée par un dieu, comme celle de Platon, visitée par Apollon, ou Pythagore, qui serait devenu lui-même Apollon. Les miracles et prédictions de Jésus se retrouvent chez Empédocle ou Anaxagore. Socrate est également hanté par un daimon, une voix intérieure. Lui aussi meurt pour ses idées. Lui aussi avait des disciples. Et la résurrection ? Pythagore ressuscite lui aussi, mais il attend 200 ans.

Les évangiles écartés, apocryphes, ne sont pas si contradictoires ; simplement, ils brouillent et empêchent l’impact efficace du monolithe reconstruit de la vie de Jésus. Malgré tout, demeurent des contradictions entre les évangiles synoptiques : aide-t-on oui ou non Jésus à porter sa croix ? apparaît-il à une ou plusieurs personnes après sa mort ? (171) De plus, il est improbable que Pilate ait daigné s’adresser à Jésus : le dialogue est construit (172) ; à cette époque, on ne crucifie pas les juifs, mais on les lapide (172) Même crucifié, les mis à morts de cette façon ne sont jamais conduits dans un tombeau mais rejoignent plutôt la fosse commune après avoir été déchiqueté par les chiens et les rapaces… et enfin, pourquoi les douze apôtres ne se chargent-ils pas eux-mêmes de porter la bonne parole ?

Le pouvoir du Livre sur les livres

« La Torah n’est pas si vieille que l’affirme la tradition ; Moïse est improbable ; Yahvé n’a rien dicté ; sûrement pas dans une écriture inexistante au temps de Moïse ! Aucun évangéliste n’a connu personnellement le fameux Jésus ; le canon testamentaire procède de décisions politiques tardives, notamment quand Eusèbe de Césarée, mandaté par l’empereur Constantin, constitue un corpus à partir de vingt-sept versions, nous sommes dans la première moitié du IVè siècle ; les écrits apocryphes sont plus nombreux que ceux qui constituent le Nouveau Testament. Mahomet n’a pas écrit le Coran ; ce livre existe d’ailleurs en tant que tel seulement vingt-cinq ans après sa mort ; la deuxième source d’autorité musulmane, les Hadith, voit le jour au IXè s, soit deux siècles après la disparition du Prophète. De quoi constater dans l’ombre des trois Dieux la présence très active des hommes…« (p116)

La Bible aurait été écrite entre le XIIè et le IIè selon certains, entre le IIIè et le IIè selon d’autres… (p205) les Evangiles dateraient des années 50, mais aucune copie n’existe avant la fin du IIè ; aucun apôtre n’a écrit son témoignage, aucun évangéliste n’a connu Jésus. Le corpus définitif est fixé en 1546 (Concile de Trente) à partir du texte hébreu traduit au IVè/Vè par Jérôme.

La Torah est fixée dans la forme qu’on lui connait IIIè (206), le Talmud vers 500 puis la Bible hébraïque vers l’an 1000. Onfray de souligner en repères moqueurs les écrits des contemporains, respectivement, Diogène Laërce, Boèce, Avicenne… et de conclure :

« Si l’on retient en amont la datation la plus ancienne (XIIè) pour le plus vieux livre vétérotestamentaire, puis, en aval, la fixation du corpus néotestamentaire au concile de Trente (XVIè), le chantier des monothéismes s’étale sur vingt-sept siècles d’histoire mouvementée. Pour des livres directement dictés par Dieu à ses ouailles, les occasions intermédiaires se comptent par dizaines. Pour le moins, elles appellent et méritent un réel travail archéologique. » (207) Chapitre suivant Onfray s’amuse à égrener les contradictions internes aux fameux trois livres et s’en donne particulièrement à cœur joie p.220-222.

Malheureusement, c’est bien au nom de ces trois livres contradictoires, recopiés, falsifiés, augmentés, rétrécis que ses défenseurs condamnent les autres livres.

Marwan, gouverneur de Médine, détruit les versions existantes du Coran pour éviter confrontation historique et incohérence qui témoignerait trop de la présence humaine.

Paul de Tarse – l’avorton – appelle à brûler tous les livres non-chrétiens. Constantin commence l’œuvre largement. L’Index des livres prohibés date du XVIè et compte : Montaigne, Pascal, Descartes, Kant, Malebranche, Spinoza, Locke, Hume, Berkeley, Rousseau, Bergson…

Pas d’invention ou de découverte scientifique majeure en terre d’Islam… quant aux chrétiens, l’Eglise s’efforce d’étouffer ce qu’on associe aux faux dieux : Euclide, Archimède, Eratosthène, Ptolémée, l’héliocentrisme d’Aristarque par ex…

Elle condamne l’atomisme de Leucippe et de Démocrite (dès le Vè av JC, Démocrite pense l’atome par intuition). Le péché de matérialisme est le plus condamnable : Giordano Bruno (1600) puis Galilée. Pourquoi ? Parce que cela remet en cause la transsubstantiation (ceci est mon corps, ceci est mon sang… non ce n’est pas du pain et du vin…)

« Voilà le danger de l’atomisme et du matérialisme : il rend métaphysiquement impossibles les billevesées théologiques de l’Eglise ! »

Evidemment opposé aux théories de l’évolution, Darwin… et à la médecine : LE livre, c’est ce qui ne doit pas changer !

Quand Onfray se moque des absurdités auxquelles il faudrait croire

Un passage très intéressant et instruit sur la castration et l’excision… qui sont comparés, sans doute à juste titre, comme d’égale mutilation (146-154)

Onfray passe en revue les interdits et les obligations, ainsi que les croyances imposées, comme celles dévolues aux anges : « volailles béates, ils ne connaissent pas la faim et la soif, ils se nourrissent tout de même de manne – l’ambroisie des dieux païens -, mais bien sûr, ne défèquent pas ; joyeux oiseaux, ils ignorent la corruption, la déchéance et la mort. »

Ne parlons pas des descriptions du Paradis ! (p140-143)

Quant aux femmes, ces êtres secondaires, les monothéismes affichent un mépris sûrement salutaire pour l’humanité croyante : sont-elles associées à l’intelligence ? à la tentation ? Elles sont en tout cas perçues comme dangereuses et devant être détruites. Elles sont associées au danger pour que l’homme ne se consacre qu’à Dieu (et donc exclusivement au maître – humain, son représentant sur terre… (142) « Les religions du Livre détestent les femmes : elles n’aiment que les mères et les épouses« . Un bémol là encore, c’est aussi le cas des polythéismes grecs, latins et hindous…

Pour conclure…

Au final, dans ce livre très riche en anecdotes et remarques pertinentes, parfois perclus de satire légèrement caricaturale, on comprend le fil rouge d’Onfray : la religion permet de répandre la pulsion de mort. Elle dévalorise tout ce qui fait le sel de nos vies pour en valoriser tous les aspects morbides. Point par point, il revient en détail sur tous les méfaits collectifs engendrés au nom de croyance en des ectoplasmes et des révélations sans preuve… les hommes aiment-ils le mensonge ? C’est peut-être ce que disait l’admirable Homo Sapiens.

Onfray conclut avec une bibliographie commentée ! C’est original et très appréciable de pouvoir consulter ses propres sources en constatant également quelle fut sa lecture de chaque ouvrage cité.

Malgré les passages un peu abusifs susmentionnés (et d’autres qui comparent volontiers le dictateur Constantin au dictateur Hitler) et le fait qu’il s’agisse davantage d’une diatribe que d’un traité, en tant qu’athée réjouie, je me suis régalée.

« L’ectoplasme [comprenez Jésus] a besoin de l’hystérique [comprenez Paul de Tarse] pour son incarnation, mais c’est le dictateur [comprenez Constantin vs Hitler] qui réalise l’extension du corps de Jésus à l’Empire… » (303)

N’est-ce pas savoureux ?

Traité d’Athéologie – Grasset – Le livre de poche – 2005

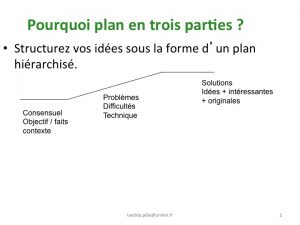

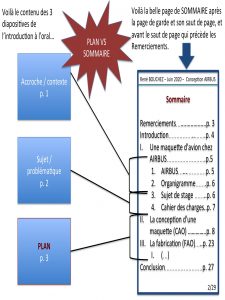

raconter quelque chose à quelqu’un. Vous n’allez pas énumérer d’abord toutes les parties de ce que vous comptez lui raconter ; vous allez au contraire tâcher d’être synthétique et de présenter l’ensemble en deux, trois, maximum quatre points…

raconter quelque chose à quelqu’un. Vous n’allez pas énumérer d’abord toutes les parties de ce que vous comptez lui raconter ; vous allez au contraire tâcher d’être synthétique et de présenter l’ensemble en deux, trois, maximum quatre points…

Vous présenterez donc votre plan (qui n’est pas un sommaire, donc n’écrivez pas bêtement « sommaire » sur cette page) qui propose les réponses à la question que vous venez de poser en problématique (c’est souvent votre sujet). Cette diapositive doit exposer en 3 (ou 4 points) votre travail sous la forme cohérente de groupes nominaux, phrases courtes, questions ou autres (mais pas un mélange de tout).

Vous présenterez donc votre plan (qui n’est pas un sommaire, donc n’écrivez pas bêtement « sommaire » sur cette page) qui propose les réponses à la question que vous venez de poser en problématique (c’est souvent votre sujet). Cette diapositive doit exposer en 3 (ou 4 points) votre travail sous la forme cohérente de groupes nominaux, phrases courtes, questions ou autres (mais pas un mélange de tout).

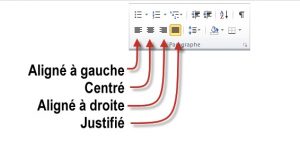

– Justifier tous les paragraphes (aligner sur la gauche comme sur la droite) avec la fonction « Justifier le texte » prévue par les outils de mise en forme.

– Justifier tous les paragraphes (aligner sur la gauche comme sur la droite) avec la fonction « Justifier le texte » prévue par les outils de mise en forme.

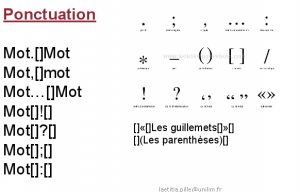

– Ne pas négliger la ponctuation : les points, les virgules et les points de suspension (…) ne sont pas PRECEDES d’une espace mais sont SUIVIS d’une espace. Les deux points, le point virgule, le point d’exclamation et le point d’interrogation sont précédés et suivis d’une espace. Les parenthèses sont précédées d’une espace à l’ouverture seulement et suivies d’une espace à la fermeture (sauf si elles sont directement suivies d’un point).

– Ne pas négliger la ponctuation : les points, les virgules et les points de suspension (…) ne sont pas PRECEDES d’une espace mais sont SUIVIS d’une espace. Les deux points, le point virgule, le point d’exclamation et le point d’interrogation sont précédés et suivis d’une espace. Les parenthèses sont précédées d’une espace à l’ouverture seulement et suivies d’une espace à la fermeture (sauf si elles sont directement suivies d’un point).

![Masculin par défaut, féminin par qualité [1/3]](http://laetitia-pille.com/wp-content/uploads/2017/03/Hihi-380x372.jpeg)